【摘要】

美国情报工作外包服务是指在市场机制环境下,美国情报机构依照商业运行模式,将部分情报工作,如情报搜集、情报分析、情报战略咨询、情报技术设备研发、后勤保障等分配给符合相关资质要求的私营部门加以完成,最终由情报机构加以审核并支付私营部门一定报酬的模式。经过几十年的发展,美国在情报工作外包服务领域逐渐形成一套相对完善的模式,为其保护美国本土安全、打击全球恐怖主义提供了强有力的情报支撑。现阶段,我国面临着严峻复杂的安全环境,亟需增强国家情报工作能力,美国情报工作外包服务模式为我国提供了丰富的经验。

本文以“美国情报工作外包服务”为主题,分析在全球反恐安全形势下,美国情报工作外包服务的产生原因、变迁及模式,并结合现阶段我国所处安全形势和情报工作现状,为我国发展情报工作外包服务提供建设性意见。

本文从六个方面进行论述:

第一章在对国内外相关文献进行整理分析的基础上,对美国情报工作外包服务的含义、分类进行阐述。

第二章详细介绍美国情报工作外包服务的产生与发展,包括其产生原因和发展历程。

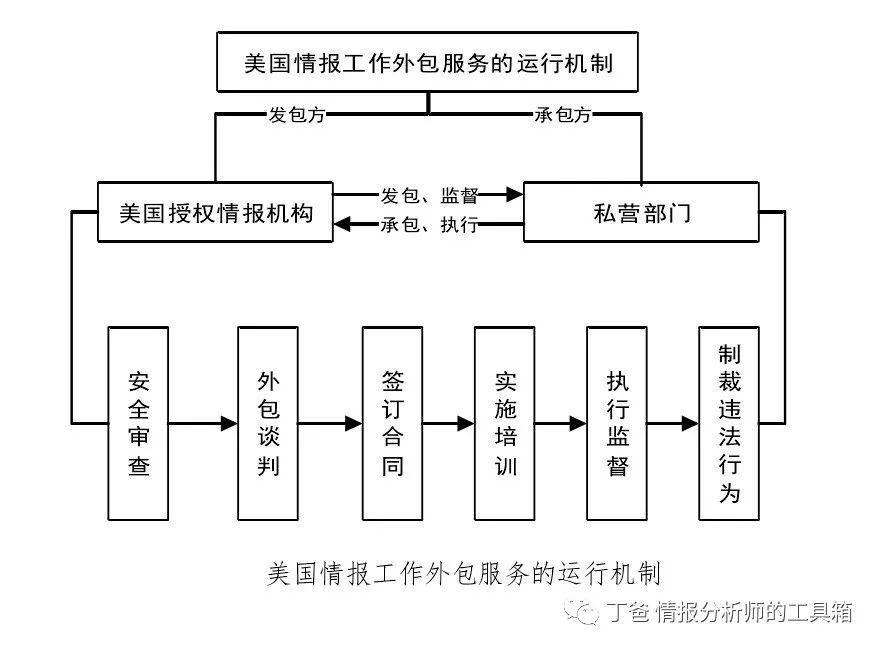

第三章具体论述美国情报工作外包服务的模式,包括美国情报工作外包服务的理论基础、原则、主客体及运行机制。

第四章总结美国情报工作外包服务的特点及经验。

第五章结合现阶段我国所面临的安全环境,分析我国实施情报工作外包服务的可行性。

第六章为我国实施情报工作外包服务提供建设性意见。

本文的研究有利于深入了解美国情报工作外包服务模式,有助于进一步解读美国情报工作外包服务新趋势。同时,本文也为我国在社会主义市场机制下,发展情报工作外包服务提供了建设性意见,有助于推动国家情报工作的进一步发展。

1、 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

2013 年“斯诺登事件”的曝光,揭露了美国情报机构庞大的“棱镜”监听计划,由此引发的情报与隐私问题受到人们的极大关注。然而爱德华·斯诺登工作的“博思艾伦公司”,以及美国情报界与私营部门亲密关系下所反映的美国情报工作外包服务现象,国内却少有人研究。“9·11”恐怖袭击发生后,美国情报工作外包服务迅速发展。

一方面,私营部门可以灵活、快速地响应全球反恐战争中不断变化的情报需求,而美国情报机构却不具备这一能力。

另一方面,私营部门拥有美国情报机构在短时间内无法获得的技术、设备和专业知识,再加上政府公务人员数量限制和招聘周期长等问题,私营部门成为美国情报工作的重要支持力量。

根据美国政府问责局(Government Accountability Office)报告显示,2003 年,美国情报机构与私营部门签订的情报工作外包服务合同总支出达 1180 亿美元。[2]在整个 20 世纪 90 年代,私营部门为五角大楼提供了众多重要的情报工作服务,包括哥伦比亚的毒品战争与美国边界的监视行动。显然,情报工作外包服务已经成为美国国家情报工作的重要组成部分。

进入二十一世纪,全球反恐形势日益严峻,我国所面临的安全形势也发生了重大改变。针对依然存在的传统安全问题和新出现的非传统安全问题,习近平总书记提出了“总体国家安全观”,对于新时期、新形势下,我国开展国家安全工作具有重要的理论意义和现实意义。国家安全与情报工作紧密相关。因此,在总体国家安全观指导下,以《国家情报法》为法律支撑,凭借社会主义市场经济的优越性,为我国发展情报工作外包服务提供建设性意见,以促进国家情报能力的整体提升。

1.1.2 研究意义

长期以来,我国情报工作的主要力量是国家情报工作机构,包括国家安全机关、公安机关情报机构和军队情报机构,为维护国家主权、利益和公民生命、财产安全做出了巨大贡献。但是,随着信息化时代的到来,海量信息铺天盖地,仅仅依靠国家情报工作机构难以有效应对。因此,将部分非核心情报工作外包,成为提升国家情报工作效率的有效方式之一。

情报工作外包服务涉及到国家安全与公民权利的方方面面,如恐怖主义威胁风险的识别、风险评估、预警防范、应急管理等,这都需要专业应对和处置。中国开展情报工作外包服务,必须首先明确实施情报工作外包服务的企业性质、服务范围等基本定位问题;其次要解决运作模式、企业设立、雇员、业务许可等专业问题,最后要深入探究监管等涉及国家安全利益的问题。对中国开展情报工作外包服务的问题进行研究,确保中国企业开展情报工作外包服务的高效、及时和合法化,正是本论文的研究意义所在。

1.2 相关文献研究综述

1.2.1 相关概念的定义

1.2.1.1 情报工作外包服务的界定

情报工作外包服务是美国政府服务或公共服务外包的具体实践领域。在市场机制下,引入私营部门提供情报支持,体现了私营部门参与提供公共服务的多样化,一定程度上也反映出美国公共服务外包的广度和深度。

然而,美国对“情报工作外包服务”这一具体概念仍未形成统一定义。《美国联邦采购条例》中将“外包”定义为“一种相互约束的法律关系,要求卖方(承包商)提供用品或服务,买方(政府机构)通过租赁或其他方式从非联邦来源获得用品和服务并支付报酬的过程”。[3]Singer P W 在《企业武士》一书中对外包服务进行分类时,将情报工作外包服务定义为“情报机构利用私营部门进行的情报分析、情报搜集等工作”。[4]

我国学者李志鹏将美国情报工作外包服务定义为“美国情报机构依照商业运行模式,根据政府工作的基本流程,将部分情报搜集、情报研判、情报战略咨询、技术研发、后勤管理等业务转给符合相关资质要求的私营部门加以完成,并最终由情报机构进行审核验证的模式”。[5] 综上可知,情报工作外包服务是指在市场机制环境下,情报机构依照商业运行模式,将部分情报工作,如情报搜集、情报分析、情报战略咨询、情报技术设备研发、后勤保障、情报人员培训等,分配给符合相关资质要求的私营部门加以完成,最终由情报机构进行审核并支付其一定报酬的模式。

1.2.1.2 情报工作外包服务的分类

美国国家情报总监办公室将情报工作外包服务分为三类:核心人才知识外包服务、商品外包服务和后勤保障外包服务。[6]

核心人才知识外包服务是情报工作外包服务的高端方式。核心人才知识外包服务,是指由私营部门提供情报机构实施情报工作所需的专业化人才,如情报搜集、情报分析、情报评估、翻译、讯问等。私营部门为美国中央情报局、美国国家反恐中心等机构提供了大批敏捷的情报分析师和技术人员。私营部门雇员承担的任务包括信号情报收集、情报分析、秘密行动和对敌方囚犯进行讯问等;私营部门还可以对卫星和低空无人机(UAV)收集的情报进行分析,并撰写报告提交给政府高级官员或政策制定者;提供用于操纵可视化数据的软件程序并进行后期维护;提供协作工具来帮助各个情报机构间进行通信,同时提供安全工具以保护机密计算机系统不受外部篡改。[7]

商品外包服务是指情报机构仅专注于情报工作的核心业务,而将与情报工作相关的系统、设备研发的部分或全部外包给专业的情报技术服务类私营部门,具体包括情报软件研发、通信卫星研发、情报信息技术研发、情报系统运营维护等外包服务。例如,科学应用国际公司承包了近年来美国国家安全局最大项目之一,即 30 亿美元的“开拓者”(Project Trailblazer),试图从国家安全局每天接到的海量电话、传真和电子邮件中挖掘出有价值的信息。[8]曼科国际以制定核心软件项目而在美国安全市场上占有一席之地,使国家政府机构能够与联邦调查局和当地执法机构共享机密、非机密情报。在伊拉克和阿富汗战场上,从事情报工作外包服务的私营部门雇员不仅仅为美国陆军、海军部队提供信号、图像装备,还通过捕获敌方武器发出的电子信号,确定正在发射的武器类型,并将该信息转发给空中飞行的空中警告、控制系统飞机人员,以打击伊拉克叛乱分子和伊斯兰民兵。

后勤保障外包服务通常是将一些辅助性工作外包给私营部门[9],主要包括供给食品,提供安防服务等。通常情况下,此级别服务的秘密等级最低。1.2.2 国外研究现状 情报工作外包服务是美国应对全球恐怖主义威胁,保护本土安全的重要手段之一。国外学者、专家从不同层面、不同角度对美国情报工作外包服务进行了大量研究,取得了丰硕成果。

为全面了解美国情报工作外包服务模式,笔者对国内外的相关书籍、文献进行了认真梳理。“政府固有职能”范围的界定是国外学者探究情报工作外包服务的起点。只有属于“非政府固有职能”的工作才可以进行外包。对美国联邦政府工作外包服务的规定,最早源于二十世纪八十年代初。美国政府管理预算局(Office of Management and Boards)A-76 号通知[1]是最主要的行政法规,其对“政府固有职能”进行了宏观阐述,即“政府人员执行与公共利益密切相关的活动,这些活动需要在政府实施权力和或制定决策时行使重大自由裁量权”,“涉及约束美国公民采取或不采取某些行动......确定、保护和推进经济、政治、领土、财产或其他利益......显著影响生命、自由或私人财产......对美国公民财产的获取、使用或处置施加最终控制”。

美国国家情报总监办公室 612 号情报指令[2]规定,情报工作外包服务是指由私营部门开展离散非重复性任务或提供独特的专业化知识、特定服务,以支持核心任务,满足快速激增的情报工作需求,从而使情报机构在面临人员、技能短缺等问题时保持情报工作的连续性。

2004 年《美国情报授权法案》中明确规定“需要更大程度地放宽外包授权,以满足国防部在全球恐反恐战争环境下不可预料的情报需求”,“美国国防部的情报机构经常需要临时雇佣具有专门知识的编外人员,以满足突发但又关键的情报技能,面对全球性危机事件时,应急行动需要大量人力和技术”。

2010 年拟议的政府管理和预算提案确定了本质上属于“政府固有职能”的例子,以及履行与“政府固有职能”密切相关的活动范围。“政府固有职能”范围下的活动包括但不限于刑事调查,提起诉讼、法庭判决,指挥军队,进行外交和确定外交政策,管理政府人员以及情报和反情报行动的指挥、控制。

情报工作外包服务中对政府外包过程的监督以及政府对私营部门执行外包合同的监管是国外学者的研究重点。情报工作外包服务属于政府公共服务外包的一部分,美国政府公共服务领域的外包统一参照《美国联邦采购条例》中的具体规定。其中与政府外包过程有关的主要内容包括:招标、安全审查、签订合同和外包监管等。[3]美国学者 Gale J J B[4]从情报工作外包服务合同标准、财政支出、人员结构、外包过程规范化和私营部门法律地位方面一一进行分析,进而提出了美国情报机构能否将情报工作外包给私营部门的评估框架。

Voelz 在《Managing The Private Spies》一书中认为情报工作外包服务是美国情报界执行情报工作的重要组成部分,但是随着情报机构对外包服务的依赖不断加深,也带来了一系列问题,其中大部分源自对私营部门的管理,在此基础上,他提出情报工作外包服务合同语言的规范使用、如何管理私营部门雇员、私营部门培训与整合、私营部门管理者培训等建议。[1]

美国情报工作外包服务已经形成一套相对完善的模式体系,现阶段,国外学者对于美国情报工作外包服务的关注点主要有两个方面:

一是情报工作外包服务范围的界定,即情报机构可以将哪些工作外包,哪些属于“政府固有职能”不能外包。

二是情报工作外包服务的监督,包括外包服务签订合同过程的监督和政府对私营部门及雇员执行外包服务的监管。

国外对于情报工作外包服务模式的研究起步较早,在经历漫长的探索发展阶段之后,现已取得了丰硕成果,这为我国进行情报工作外包服务的研究提供了大量资料。

1.2.3 国内研究现状

与国外情况不同,国内学术界对情报工作外包服务的研究还相对较少,虽不是一片空白,也只能算是刚刚起步,远未达到西方学界的热门程度。根据统计,有关这一主题的学术专著为零,论文只有少数几篇。

李志鹏[2]以“斯诺登事件”为切入点,阐述了美国情报工作外包服务的产生背景、发展现状、存在的合理性、潜在风险及未来发展趋势。

赵金萍与孙宗义[3]通过对美国情报机构与私营部门的对比研究,进一步探讨了私营部门的动机和忠诚度,深度解析了美国私营部门的竞争力和未来发展趋势,认为未来对私营部门的关注点应集中在法律和发展平衡问题方面,而非动机。

任福兵[4]提出美国情报工作外包服务是非专业情报组织形式的一种。

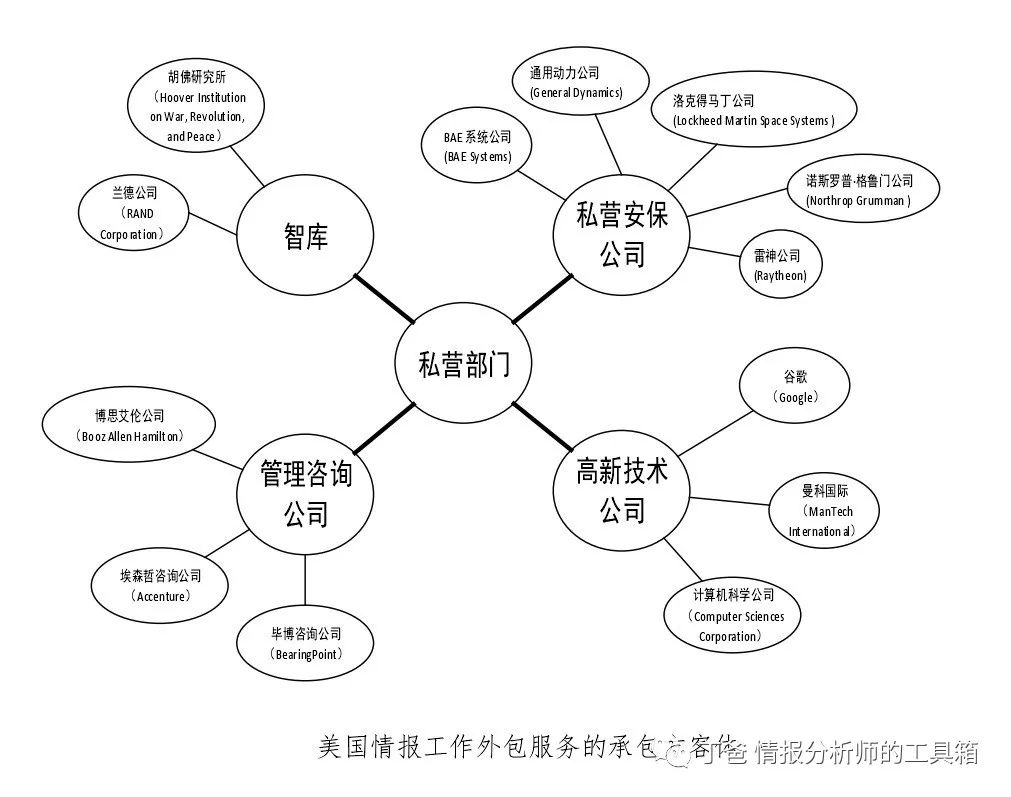

刘天祥和张琦[5]提到与美国情报机构合作的形式主要有三种:智库、私营部门、影响社会生活各领域的高科技公司。

在私营部门开展安全服务研究领域,多数集中在海外私营安保公司的监管方面。邢瑞利在《东南亚安全治理中的私人安保公司》一文中认为,应从自身、国家、国际三个层面对私营安保公司进行规制,即私营安保公司应增强行业自律,有关国家应尽快制定法律法规,现行国际法应制定具有约束力的条文。[6]

苏瑞娜剖析了南非安保公司参与社会安全治理带来的社会风险和监管难题,认为只有政府部门加强对私营部门的监管,才能从根本上维护国家和社会的公共利益。[1]

柯银斌认为随着我国海外安全需求的不断增加,需要以多元化方式提供安全供给,即培育中国的私营安保公司,提供风险评估、安全培训、现场保护、安保审计、紧急撤退和医疗等服务。[2]

孙永生和吴永超认为安保市场化可以以最大程度的转移、减少海外安全风险,而中国私营安保公司开展海外安保业务存在问题较多,应从法律法规、安保产业培育、专业人才培养、市场准入和监管机制方面进行规定。[3]

纵观国内学术研究文献,大多停留在美国情报工作外包服务的定义、分类及产生背景方面,未能对美国情报工作外包服务的产生原因、理论基础等进行深层次解析。在私营部门的研究方面仅集中于私营安保公司的海外安保服务规制。因此,我们可以借鉴美国情报工作外包服务模式的经验,结合我国情报工作特点,构建合理的情报工作外包服务体系。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

本文在查阅相关文献资料的基础上,首先论述美国情报工作外包服务的产生及发展进程。从思想、历史、安全、保障四个层面分析其产生原因;通过论述新公共管理理论、安全商品化理论、委托代理理论为其提供理论依据;从萌芽阶段、起步阶段和发展阶段描述美国情报工作外包服务的现状。然后对美国情报工作外包服务模式进行深入剖析,从美国情报工作外包服务主客体即美国情报机构和私营部门角度出发,具体论述美国情报机构和私营部门之间开展情报工作外包服务的模式,如美国情报工作外包服务的理论基础、原则和运行机制。最后,在总结美国情报工作外包服务的经验基础之上,为我国实施情报工作外包服务提供侧重点和建议。

1.3.2 研究方法

1.文献分析法

通过多种方式获取与本研究主题相关的国内外文献资料,通过研究法律文件、政府官方网站文件为美国情报工作外包服务提供法律依据和政策性支持,通过研究专家学者文献剖析美国情报工作外包服务的演变及运行模式。

2.对比分析法

在分析美国情报工作外包服务产生的原因基础之上,分析我国实施情报工作外包服务的可行性,由于两国文化、社会制度的差异,我国在开展情报工作外包服务时,应更加注重情报工作外包服务的范围和保密性问题。

3.专家咨询法

本文在研究过程中遇到实务问题,如目前我国情报系统研发的外包问题等,将会咨询一些专业人士,如相关专业的老师、情报部门的工作人员等等。

2、 美国情报工作外包服务的产生与发展

2.1 美国情报工作外包服务的产生原因

美国情报工作外包服务的产生原因主要有以下四方面:

从思想层面来看,是私有化改革驱使;

从历史层面看,源自于美国军事私有化传统;

从安全层面看,是全球反恐战争的需要;

从保障层面看,是因为私营部门具备独特优势。

2.1.1 私有化改革浪潮驱使

私有化改革浪潮是政府公共服务外包的思想动因。20 世纪 90 年代,美国见证了空前的私有化水平,改变了经济实力、思想观和世界观。1998 年,全球私有化的水平大约每年翻一倍。这种私有化改革与经济全球化同步进行,两种趋势通过竞争下的比较优势,最大限度地提高了效率和效益观念。美国学者马克达菲尔德曾这样评论,无论私有化往哪个方向发展,都会产生对私有化保护的需求。

在私有化改革浪潮下,西方国家所推动的经济全球化和新自由主义经济政策促进了公共服务外包进程,越来越多的以往“不可涉及的领域”,包括监狱、邮政系统、情报工作等,现在都变成了私营。这项改革既得到左派——克林顿政府的“全国绩效审查”的推动,也得到右派——赞同私有化的国会共和党多数派的支持。[1]政治上的私有化改革推进到安全领域也就不足为奇了。

一方面,经济全球化使国家权威部分向上转移到国际性、区域性组织内,向下转移到私营部门,国际政治行为主体呈现多元化趋势,这对战争形态改变产生了巨大影响。战争促使私营部门提供安全服务不断深入,拓展到情报工作支援。

另一方面,在经济全球化进程中,西方发达国家不断推进以私有化、市场化为特征的新自由主义进程。随着新自由主义思想的辐射性传播,西方国家的许多公共服务都被私有化,这种私有化趋势也触及到包括情报工作在内的国家安全领域。在不影响国家安全的前提下,一些国家放松了对暴力的垄断,允许私营部门参与到安全供给。

情报工作外包服务是私有化趋势在安全服务领域的体现,进一步推动了私营部门承担情报工作的合法性。正如《财富》杂志所说,外包是一种新的商业形式,正在发生的变化是结构性变化。因此,情报工作外包服务是私有化这一全球趋势中的一个具体逻辑步骤,是国家垄断转向公私混合提供安全服务的一种表现。贝尔科维奇和古德曼在情报改革中指出,私营部门往往比情报机构更先进,而且在开发情报产品、情报服务方面几乎总是更好,并能将其快速传递给用户。

在某些情况下,私营部门也能分析出更好的情报信息。[2]传统情报工作方法的侧重点是战术分析、预测和警告以及基于威胁的技术措施,无法搜集到打击跨国恐怖主义和其他非常规威胁所需情报信息。对于反恐情报分析,许多最有价值的信息可能来自于金融交易、基于网络的通信以及对大量非机密文本、数据的分析。私营部门对于这种搜集、分析所需的先进处理技术方面更加精细化。

2.1.2 美国军事私有化传统

自独立战争时期起,美国就有使用私营部门从事战争支援服务的传统。由最初的食物供给、运输发展到现在的战略策划、情报服务、风险评估、军事后勤保障、培训和其他等非直接参与战场军事行动的服务。冷战结束后,美军进行的所有军事行动都获得了来自私营部门的支持与合作。[3] 1994-2002 年间,美国军方与国内私营部门签订了超过 3000 份的业务合同,涉及金额 3000 亿美元。[4]

美国军方外包给私营部门的工作不仅仅是一些无足轻重的部分,如为美国军方提供食物(尽管 2001 年私营部门已经承担为 1100 名海军陆战队人员烹饪食物),私营部门的业务甚至已经拓展到美国军方的核心领域。随着美军在世界范围内的过度扩张,其军队数量却逐年下降,这使得美军的工作强度空前提高,私营部门为美军提供了一系列的重要服务,包括安保服务、军事咨询训练、后勤支援保障、警示服务、情报服务等。

在过去几十年中,美国国防部将许多工作外包给私营部门,其中包括从停车场和基地的维护到超过 70%的美军航空训练。由私营部门与美军共同行动是十分普遍的现象,可以说是无处不在。例如,BDM 公司提供军事训练、情报和特别行动服务以及当美军在索马里、海地、波斯尼亚、中亚和海湾执行军事行动时,为其提供笔译和口译服务。五角大楼也将他的很多外部军事支援计划外包给私营部门,主要包括 DFI 公司、防务信息技术公司。

情报工作外包服务是美国军事支援服务不断发展的结果,在军事行动中,将核心任务以外的部分次要任务外包给私营部门,部队战斗力和效率得到提升。在反恐行动中,为维护国家安全,打击恐怖主义,将情报工作外包给私营部门成为美国情报机构的普遍做法,私营部门在原有领域和其他相关领域中继续积极拓展业务深度和广度。

2.1.3 全球反恐战争的需要

全球反恐战争行动和应急行动导致美国情报工作外包服务数量不断攀升。美国“9·11”恐怖袭击事件更是直接促进了情报工作外包服务的蓬勃发展。一方面,自冷战结束以来,世界经济发展及新的无国家主权地区的出现导致全球安全形势迅速变化,新的且不属于任何国家的暴力组织随之出现。发生战争的危险源多种多样,其始作俑者不再仅仅是各国的军事力量。过去十年内出现的新型威胁情况,已经远远超出了传统安全范围,涵盖了各种各样的问题,如恐怖主义、武器扩散、跨国犯罪、海盗、种族灭绝、种族冲突、环境与资源争端以及流行病和生化武器威胁。

2001 年,美国国防部在四年防务评估报告中指出“美国无法以高度的信心预测、识别可能威胁其利益、安全的国家或行为者身份”。[5]正如美国情报界改革倡导者所认为的“在一个不断惊奇和不可能的时代,没有任何官僚主义可以有效预见到威胁和突变”。[6]另一方面,“9·11”事件发生之后,美国中央情报局指出,“情报人员严重短缺致使其没有足够的能力对与恐怖袭击事件相关的情报信息进行筛选、分析,以及为行动小组提供全面的情报战略分析和指导”,人力资源短缺问题造成行动初期战术筛选和恐怖分子讯问的拖延。

冷战结束后,美国政府人员处于急性收缩期,情报人员数量更是急剧下降。大量裁员造成社会上无组织的情报人员过剩,他们纷纷加入私营部门或者成立自己的公司,私营部门的专业情报人员储备力量大量增加。美国情报界的一项调查也指出,各情报机构都在寻求战术情报人员,很明显,情报机构人员不足、设备落后为其应对全球反恐战争带来了巨大挑战。

一个美国学者表示,“对大量的恐怖分子进行筛选、审讯,需要精通其语言的语言学家,以了解文化的细微差异,通晓各种语言并准确获取有效信息”,而获得语言学家最有效的手段就是情报工作外包服务。情报机构雇佣学术界和专业领域的专家丰富了美国情报机构资源库,这些专家可以为短期需求提供专业化知识。美国情报改革委员会要求更多地利用情报界以外的实务专家作为提高情报分析产品质量的重要工具。[7]为了实施这一战略,获得最佳情报分析效果,著名的开源情报倡导者罗伯特·戴维·斯蒂尔呼吁,在美国情报机构之外建立一个“非政府情报人员网络”从事短期的情报项目工作或应对特别行动需求,以满足美国面临恐怖威胁下的情报需求。

2.1.4 私营部门具备独特优势

与美国情报机构相比,私营部门具有其独特优势。利用私营部门从事某些情报工作,可以缓解情报机构人员短缺问题。将情报搜集、人员培训、语言翻译、信息技术支持等本由情报机构执行的工作外包给私营部门,既减轻了情报人员的压力,也扩充了情报人员队伍,提升了国家整体情报能力。同时,将部分情报工作外包给私营部门,政府可以大幅度的削减财政支出。通常情况下,雇佣私营部门是为短期的特殊情报需求或反恐应急行动,为这类短期服务支付的费用要远远低于聘用正式情报人员所须支付费用。美国情报机构的官僚僵化体制使其不能满足快速变化的情报需求。

正如斯蒂尔所说,“情报界的领导层不得不面对这样一个事实,极大多数专家都在私营部门工作,而不是作为政府公职人员”。[8]这些核心技术能力人员的缺失给美国全球反恐战争行动带来了一定风险。2003 年,美国总审计局在有关美国情报机构管理程序报告中,对情报界使用情报工作外包服务情况进行了评估,认为如果没有情报工作外包服务可能导致许多行动失败,因为情报机构没有具有这些特殊技能的人员。美国情报工作外包服务可以减轻关键、核心人员短缺带来的问题,情报机构通过外包某些低优先级的情报任务,而保留情报人员参与更紧迫的应急行动。大多数情况下,外包雇员执行与情报人员类似的工作。

与其他类型的政府公共服务外包相比,这一事实显示了情报工作外包服务的独特性。情报收集、情报分析等人员的短缺给复杂环境下不断增加的情报任务、情报工作量带来了挑战。美国情报工作外包服务使得情报界能够快速调整人力资源,以满足不断变化的分析需求。私营部门在情报处理工具、分析技术领域的不断发展。冷战时期,情报领域的基本假设是美国情报机构在研究、开发先进的情报搜集、分析系统方面占据领导地位。

但是,在最近的几十年里,这些优势在很大程度上已被削弱甚至完全消失。目前,对于高端技术服务如通信网络、语言处理工具、数据库自动化和分布式网络传播等,相比大多数情报机构,私营部门拥有更先进的技术手段和能力。正如贝尔科维奇和古德曼在情报改革中所指出的,“私营部门往往比情报机构更先进,而且在开发情报产品、情报服务方面几乎总是更好,并能将其快速传递给用户。在某些情况下,私营部门也能分析出更好的情报信息”。[9]

2.2 美国情报工作外包服务的发展历程

直到二十世纪初期,美国政府当局才拥有训练有素的专业情报人员。在此之前,情报人员往往由未经过正规培训的骑兵、侦察兵或民间组织组成。由于缺乏专业情报人员,情报信息的收集、分析往往由执行特殊任务的短期雇员承担。从某种程度上讲,当前美国情报工作外包服务与为满足短期情报需求而采用的最早做法类似。

2.2.1 萌芽阶段(18 世纪末期—20 世纪初期)

美国独立战争期间,由于缺乏专业情报人员,经常通过民间间谍网络以加强军事侦察力量。据估计,在美国独立战争期间,华盛顿军队用于情报工作的资金占 10%以上。[10]其中,最有名的例子是华盛顿政府在英国占领纽约市时使用了 Culper 间谍组织,这个间谍网络由华盛顿州政府管理,但大多数情报人员是临时雇佣人员。

美国独立战争结束之后,大部分军队的情报职能都被转移给地形工程师、骑兵团,在整个十九世纪,正规军情报人员通常由非专业人员补充,以提供独特的技能和专业化知识。

一个典型例子就是,美国与墨西哥战争期间成立的“墨西哥间谍公司”,这是为了支援美国军队而签订的准军事情报力量,用于承担墨西哥当地的监视、路线侦察等情报任务。在战争初期,美国军队对墨西哥政府的政治意图和军队战斗能力一无所知。中尉乔治·梅德说,“当时在北墨西哥服役的 4000 名美军中,没有人可以说西班牙语,而雇用当地人员为军事指挥官提供情报信息以进行有效的反情报和反间谍行动至关重要”。[11]在韦拉克鲁斯和墨西哥城的美国军事行动中,近 200 名平民增援人员来自当地土匪和墨西哥陆军逃兵。这些情报收集人员由斯科特少将直接指挥,组建成若干临时后援队伍。战争期间,美国军队指挥官为了满足情报和语言翻译需求,花费 1.5 万美元用来招募墨西哥当地平民。[12]

美国南北战争期间,从事情报工作的大多依然是非专业人员。军队依赖临时雇员仍是常见做法,最具代表性的是乔治·麦克莱伦将军对艾伦·皮克顿侦探机构的使用。从严格意义上看,平克顿侦探机构既是麦克莱伦将军的主要情报搜集力量,同时也是以盈利为目的的私营组织。平克顿侦探机构进行了大量具有情报性质的工作,如南部联邦首都的监视行动,美国联邦阵线的反间谍调查、文件缴获和战地报告,以及讯问南部囚犯和逃兵。

美国南北战争结束后,平克顿侦探机构扩展了业务,如为工业、铁路和当地执法机构提供保护、调查服务,平克顿侦探机构还为当地执法机构研发了大范围刑事数据库,成为现代企业情报和私人侦探的原型。同一时期,在战争前线服役多年的军官亚瑟·瓦格纳(Arthur L. Wagner)写了第一部关于情报的理论著作,特别写到临时雇用非专业情报人员的意义和雇用私人间谍作为情报收集的途径。尽管利用非政府组织具有很多优势,但瓦格纳也提到被雇用人员受利益驱使,而不是“爱国主义或军事责任”驱动。[13]

2.2.2 起步阶段(20 世纪中期—21 世纪初期)

真正现代意义上的美国情报工作外包服务起源于冷战时期。1965 年,美国公共政策学者提出了“政治权力融合经济”理论,即通过限制联邦官僚机构规模的扩大,从而提高政府工作效率。1967 年,美国预算局指令提出美国联邦政府应考虑外包服务,因为它可以节省纳税人的钱。[14]

20 世纪 60 年代,外包服务迅速增长,成为政府使用私营部门雇员而不受公务员数量限制的准永久性劳动力阶段。[15] 20 世纪 80 年代,由于里根政府对“小政府”的亲和力,外包运动得到进一步加强。[16]1967 年,美国预算局指令被美国行政管理预算局 A-76 号通告取代,通告规定了部分政府职能应开放给私营部门竞争的规则。美国行政管理预算局 A-76 号通告将这些职能分为“商业职能”和“政府固有职能”,使私营部门有资格参加私有化的商业竞争活动。[17]政府放松管制、权力下放使私有化加强,私营部门与政府机构之间的合作进一步加深。

到1989 年,美国联邦政府采购每年超过 1,840 亿美元,比 1982 年增加约 260 亿美元。[18]20世纪 90 年代,里根政府越来越多的强调利用私营部门从而减少政府官僚机构,这一时期成为美国公共行政的分水岭十年,也引发了有关外包服务的大范围争论。冷战结束之后的比尔·克林顿政府时期,政府公共服务外包改革议程延伸到美国联邦政府,其对未来联邦政府公务人员结构有着深远影响。

1993 年 3 月,国家绩效评估委员会(National Performance Review)成立,目的是提高美国联邦政府绩效并降低成本。国家绩效评估委员会初步报告提出了各种建议,包括联邦机构内部和跨联邦机构类似功能的整合,将联邦职员编制减少到 252,000,采用“市场机制”优化外包服务。1994 年的《联邦劳动力重组法案》(Federal Workforce Restructuring Act)授权联邦政府在五年内减少202,300 个政府职位,以及 1998 年的《联邦活动清单法案》(Federal Activities Inventory Reform)要求联邦机构编制年度清单,列出私营部门可以参与竞争的“非政府固有职能”服务范围。这些法案加快了政府公共服务外包的速度,克林顿政府时期结束时,外包服务总采购额近 219 亿美元,比上一个十年增加约 340 亿美元。

总而言之,20 世纪 90 年代,美国公务员和军警职位减少近百万,[19]情报界也不能免于削减。虽然具体数据保密,但 1992 年国会决定“将于 1997 年完成美国情报人员数量减少 17.5%的任务”。情报界裁员与军队裁员是分开的,情报界的裁员数目占总人数的一大部分。因此,20 世纪 90 年代,美国政府人员数量处于急性收缩期,情报人员数量更是急剧下降,在 1995 年财政审计之前,政府聘用情报工作人员总人数不到政府总体劳动力的百分之一。[20]

2.2.3 发展阶段(“9·11”事件发生至今)

2001 年,布什就任美国总统,联邦政府公务人员依然较少。冷战后的“和平红利”导致国家情报能力减弱,五角大楼的财政预算从冷战时期减少近 30%,经费不足与情报人员的短缺,使得“9·11”恐怖袭击发生之后,各种问题接踵而至。为了缉拿凶手,美国情报机构不得不招聘情报分析人员、秘密行动人员、翻译人员和审讯人员,以填补情报机构人员的短缺,情报工作外包服务成为有效处理国家安全问题的重要手段。在阿富汗战争和伊拉克战争期间,美国通过进行大规模的情报工作外包服务支持美国部队。虽然大多数私营部门提供后勤和支援服务,但为了满足国家安全需要,还外包了部分情报工作,以支持美国迫切需要却又缺乏的专业技术人才。

“9·11”事件发生之后,美国成立了国家反恐中心(National Counterterrorism Center),这是美国情报界的电子枢纽,也是布什总统建立的“国家安全心脏”。自 2005 年工作以来,国家反恐中心一直是美国政府监测全球对其安全威胁的中心搜集点,其分析师拥有三十多个独立的政府计算机网络,每个网络都拥有八十多个独特的数据来源。当他们完成任务后,通过中央情报局的人力资源、国家安全局的通信拦截以及国土安全部、联邦调查局和全国各地执法机构进行必要的信息共享。[21]在国家反恐中心工作的人员中,有一半以上是与情报界合作的私营部门雇员。其中,大部分是大型私营部门雇员,如博思艾伦公司、科学应用国际公司、BAE 系统公司和洛克希德马丁公司,这些公司满足了美国情报界日益增长的情报需求。在过去十年中,私营部门已成为美国情报界技术和智囊团服务的主要供应商。中央情报局、国家安全局和其他情报机构曾以秘密行动、电子监视和无人机侦察方面的情报分析、技术实力而闻名,现在他们将许多核心任务外包给私营部门。美国情报工作外包服务已经发展成为一个价值近 500 亿美元的国内市场。

3、 美国情报工作外包服务模式探究

3.1 美国情报工作外包服务的理论基础

美国情报工作外包服务属于美国政府公共服务外包的有机组成部分,其理论基础主要有经济学理论、社会学理论、新公共管理理论,如“有限政府理论”、“委托代理理论”、“安全商品化理论”、“比较优势理论”、“价值链理论”、“劳动分工理论”等。现结合美国情报工作外包服务的产生背景,主要阐述“新公共管理理论”、“委托代理理论”和“安全商品化理论”。

3.1.1 新公共管理理论

新公共管理理论是指政府以实现公共利益最大化为宗旨,运用政治、经济和管理等多种手段,科学的管理公共事务、执行与制定政策、供给公共物品,并主张将本来由政府机构提供的公共服务交由非政府组织承担,以此降低政府财政支出,满足社会多元化需求。[22]

新公共管理理论以经济学理论和企业管理理论为基础,在公共行政管理中引入市场机制,如:签订外包合同,进行绩效评估、项目预算等多种企业经营管理方式,提高政府行政效率和效益,减少行政开支,突出政府行政的“服务化”理念。[23]

新公共管理理论有三个突出特征。

一是强调私有化、竞争性投标以及将公共服务签约外包;

二是新制度经济学为新公共管理理论提供了理论基础,尤其是代理理论对实现代理成本最小化的关注;

三是与代理理论紧密相关,新公共管理理论十分注重契约关系。[24]

根据代理理论和交易成本经济学,合适的契约安排有助于在从市场到等级的各种可能制度安排之间进行适当选择。新公共管理理论注重强调竞争的重要性,包括公共部门内部围绕获取外包合同展开的竞争以及公共部门与私营部门之间的竞争,关注引入竞争机制,关注弹性和经济现实,员工报酬与与其绩效挂钩。私营部门在履行公共职责方面发挥着日益重要的作用,这一趋势与新公共管理思想的普及密切相关。

新公共管理理论有力的促进了公共服务市场化的蓬勃发展。公共服务市场化是市场或私营部门参与公共服务供给的过程。签约外包是公共服务市场化的现实应用形式。在公共服务外包过程中,政府更重要的职责是对私营部门执行外包合同的监管和绩效考核、评估。在签订合同前,应对外包服务范围和投标的私营部门进行评估;在执行合同过程中,应加强对私营部门及雇员的监管,防止其越权、滥用职权;在合同执行完毕后,应对私营部门所实施工作进行验收并支付酬金。

3.1.2 安全商品化理论

美国情报工作外包服务是安全商品化的一种表现。“安全商品化”是指在全球化风险背景下,国家安全治理需求持续发生改变,国家供给公共安全产品的能力逐渐向下溢出,公共安全产品的供给由来越来越多的私营部门承接,以往国家垄断安全产品慢慢转变为公私混合供应安全产品。[25]

安全商品化的行为主体包括国家政府机关和私营部门。其中,国家政府机关是自上而下的推动者,私营部门则是自下而上的推动者,接受政府的外包合同。安全商品化并非公共安全职能的简单转移,而是安全供给结构的范式转变,即由主权国家垄断安全供给变为国家供给为主、私营部门参与的复杂化、多样化安全供给中心网络。[26]在一般安全服务职能上,国家的首要任务不再是直接提供安全服务,而是监管、规制分权后的各个供给中心节点和安全服务资源。

国家政府机构对公共安全产品的监管会不断加深,一般分为三个阶段[27]:

一是国家政府机构不在垄断性的供给包括安全服务在内的所有公共服务产品,而是对某些公共服务产品的核心、非核心要素进行区分;

二是在上述区分的基础之上,既要保证、强化国家政府机构对核心公共服务产品的垄断性供给,又要发展、完善非核心类公共服务产品的公私混合式供给;

三是加强对非核心公共服务产品供给的监管、监督能力,逐渐实现部分核心类公共服务产品的公私混合供给。

情报工作外包服务属于安全商品化的一部分,美国情报工作外包服务的发展已进入第三阶段,随着美国情报界的外包服务不断深入,情报机构对私营部门的监管也不断加深。在情报工作外包服务中,美国情报机构作为发包方,私营部门作为承包方,情报机构的职责主要在于明确情报工作外包服务范围,对私营部门进行监督、监管,私营部门则负责执行情报工作外包服务合同所规定任务,在执行任务时有义务维护国家安全,保护公民隐私。

3.1.3 委托代理理论

“外包”本属于经济学领域,是企业的一种经营管理行为,是指企业与承包商之间订立外包合同,将企业经营管理权的部分或全部在一定时间内交给承包商,由承包商对此部分业务进行经营管理,并承担风险、获取收益的行为。[28]这种行为模式是经济学理论中委托代理关系的一种表现形式。美国情报工作外包服务,就是在市场机制下,情报机构借用企业的经营管理方式,与私营部门签订外包服务合同即委托代理契约,将部分情报工作的执行权按照一定条件移交给私营部门,尤其负责完成的行为。

美国情报工作外包服务反映了美国情报机构与私营部门之间的委托代理关系。委托代理关系,是指一个或数个行为主体,根据明确或暗含的合同规定,雇佣其他行为主体,在一定期限内,为其工作、服务,并授权后者一定的自主决策权,最终根据后者提供的服务质量、数量,为其支付报酬的关系。[29]美国经济学家伯利和米恩斯认为,委托代理关系是随着生产倡导企业所有权和经营权分离,企业所有者保留剩余索取权,而将经营权力让渡[30]。

在美国情报工作外包服务中,授权方就是委托人——美国情报机构,被授权方就是代理人——私营部门。私营部门对于特定情报工作的执行,也就等同于美国情报机构接受了此部分工作所有权与执行权部分分离的方式,将从所有权中剥离出的执行权通过合同规定转移给私营部门,由其承担这部分情报工作(如情报搜集、情报分析、情报评估、情报设备研发等)执行权,但私营部门也要承担一定的风险(如情报系统研发失败等),然而任务完成后能从中获取大额利润。

在这种服务外包委托代理关系中,私营部门由于相对优势而代表情报机构行动,情报机构由于资源有限,只能专注于自己的核心业务,而私营部门是具有专业知识的代理人,他们能更好地完成情报机构委托的权利。对于情报机构和私营部门来说,通过委托代理关系,实现了情报机构的资源优化配置,提升了情报工作效率,同时私营部门获得巨额利润,实现了互利共赢,这就是经济学的“帕累托改进”理论。

3.2 美国情报工作外包服务的原则

3.2.1 限制性原则

美国法律规定本质上属于政府固有职能范围的服务(Inherently Governmental Functions)不得外包,但其范围并没有明确的界定。根据总统办公厅下属的预算管理办公室(Office of Management and Budget)的规定,政府固有职能是指政府根据实质裁量后作出的决定,只有政府公务人员才能实施的与公共利益密相关的行为。通常以国家主权的名义实施的服务和有关金钱和权益交易的监管程序和规则、程序的创制不得外包。[31]

3.2.2 公开性原则

情报机构在进行外包服务时必须真正做到公开、透明,这有利于产业的持续良性竞争。如果没有真正的竞争,承包方将会提高价格,降低服务质量,掩盖服务和商品的真正成本,遏制创新。良性竞争环境能够有效限制公司最大限度追着利益的心态,在节约开支的同时获得最优质服务。

3.2.3 确定性原则

情报机构必须对其所外包的服务有准确的理解,能够清楚阐述自己所需的服务范围和要求,如果合同条款是模糊的,情报工作外包服务的提供也将是不充分的。

3.2.4 可控性原则

情报机构必须控制和管理情报工作外包服务的供给过程,私营部门与作为客户的政府、公众之间不单是私法的关系,还存在着情报机构的监管和纳税人的责任等公法上的关系。情报工作外包服务的倡导使公司在提供服务时避免了官僚化和繁琐的官样规矩,但为保证外包服务的适当性和合法性又离不开政府的监管和民众的监督。[32]

3.3 美国情报工作外包服务的主客体

情报工作外包服务的主客体分别为发包方和承包方。通常情况下,获得外包服务的一方被称为发包方,提供外包服务的一方被称为承包方。在情报工作外包服务中,发包方主体为情报机构,承包方主体为私营部门。美国实行的是联邦制,美国情报工作外包服务既包括联邦政府情报工作外包服务,也包括州政府情报工作外包服务,本文主要从联邦政府层面研究美国情报工作外包服务。

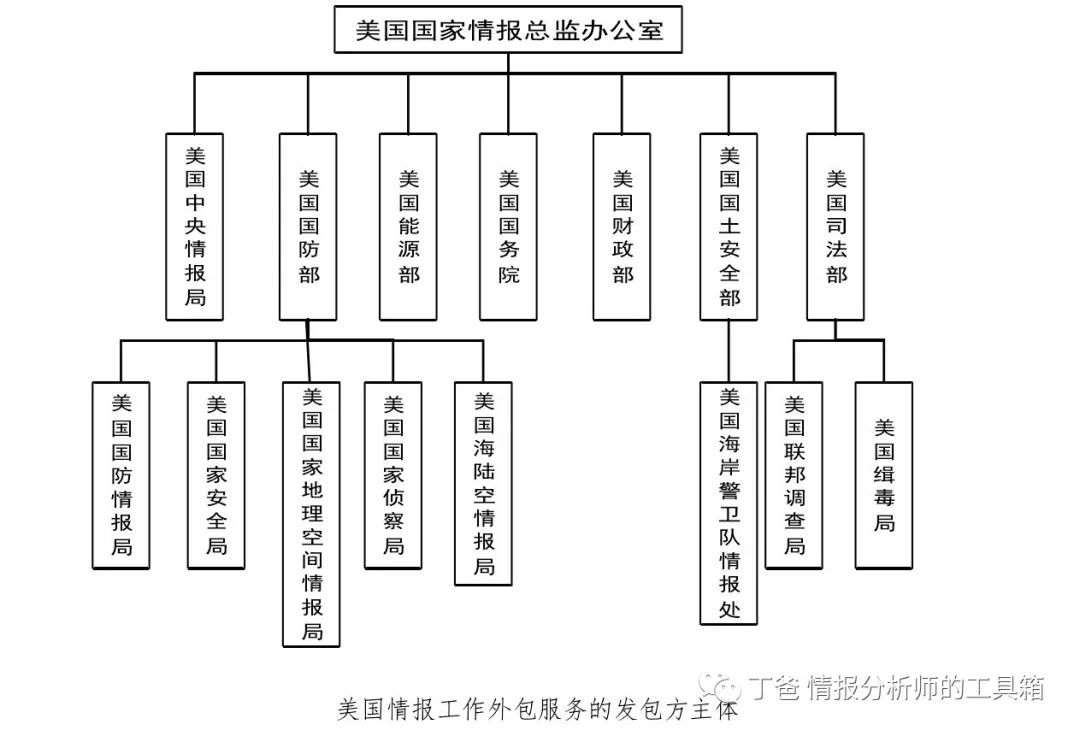

3.3.1 主体:发包方

2008 年《美国情报授权法案》中明确规定,美国情报工作外包服务的发包方主体包括美国国家情报总监办公室、美国中央情报局、美国国防部、美国国防情报局、美国国家安全局、美国海陆空情报局、美国海岸警卫队情报处、美国国务院、美国财政部、美国能源部、美国司法部、美国联邦调查局、美国缉毒局、美国国家侦察局、美国国家地理空间情报局、美国国土安全部。[33]

3.3.2 客体:承包方

美国情报工作外包服务的客体为承包方,通常被统称为“私营部门”,有时也被称为“情报承包商”。主要分为四类,即私营安保公司、智库、管理咨询公司和高新技术公司,还有一些高校和科研机构也承担少量情报工作外包服务,但本文以四类主要情报承包商为研究对象。私营部门根据种类不同,凭借其独特性优势,为情报机构提供不同类型的专业化商品和服务。

3.3.2.1 私营安保公司

至今,私营安保公司仍未形成统一定义。美国兰德公司将私营安保公司称为“私人警察”(Private Police),对其解释为“所有类型的个人、私营安保公司提供的与安保相关的服务,包括巡逻、警卫、调查、测谎、警报、武装押运等”。[34]宇冠公司认为私营安保公司的服务范围更加广泛,与物理、信息有关的安保都应包括在内。[35]美国工业安保国际协会(American Society for Industrial Security,ASIS)将私营安保公司定义为“以营利为目的,专门为个人、社会组织或政府提供安保服务的非国家性质的私营公司,其成立形式必须符合《公司法》的有关规定,能够提供安全保护、培训、犯罪预防等服务”。[36]邢瑞利和刘艳峰在《东南亚安全治理中的私人安保公司》一文中认为“私营安保公司是以经济利润为驱动,为客户提供人员和企业资产保护、后勤供应、风险评估、战略咨询、情报收集、情报工作培训等服务的公司实体”。[37]

梳理上述概念,可以发现私营安保公司属于私营性质的商业实体,以盈利为目的,参照公司法组建,为个人、社会组织或政府提供安防、培训、情报搜集、情报分析、情报战略咨询、风险评估、技术维护等安防服务。这类公司包括洛克希德马丁公司(Lockheed Martin)、诺斯罗普·格鲁门公司(Northrop Grumman)、雷神公司(Raytheon)、通用动力公司(General Dynamics)和 BAE 系统公司(BAE Systems)等。

3.3.2.2 智库

智库(Think Tank)又被称为“智囊团”,大多以“学会”或“研究所”为名称,是对政治、商业或军事政策进行调查、分析研究并提供策略的机构,一般由政府、政党或商业公司出资组建。美国比较出名的智库有兰德公司(RAND Corporation)、胡佛研究所(Hoover Institution on War, Revolution, and Peace)等。

3.3.2.3 管理咨询公司

管理咨询公司则是一些以提供咨询服务为主的公司。与美国情报界关系比较密切的管理咨询公司有埃森哲咨询公司(Accenture)、博思艾伦公司(Booz Allen Hamilton)、毕博咨询公司(Bearing Point)、凯捷-安永咨询公司(Capgemini Euronext)、德勤咨询公司(Deloitte Consulting)等。美国的埃森哲咨询公司前身为全球咨询公司“安达信咨询公司”(Andersen Consulting)的分支机构,为美国情报机构进行财务规划和审计,现在为情报界提供信息共享和协作工具。根据埃森哲在行业交流会的报告记录,其客户包括美国国家安全局、美国国防情报总署和美国国家地理空间情报局。另一家主要的情报承包商为毕博咨询公司(Bearing Point),与美国国家安全局进行了大量的业务合作。

3.3.2.4 高新技术公司

高新技术公司主要是指为美国情报机构提供信息技术服务的公司。这类公司包括国际商业机器公司(IBM)、计算机科学公司(Computer Sciences Corporation)、曼科国际(Man Tech International)、谷歌(Google)等。如位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的高科技风险投资公司 in-Q-tel,其唯一目的就是为美国中央情报局提供最新的信息技术以满足美国情报需求。谷歌通过向政府出售其强大的搜索引擎技术,获得了巨大利益,同时还提供与情报工作有关的高新技术产品,如解析开源记录软件、自动化数据库系统、身份验证和生物识别工具、基于计算语言学的翻译程序以及基于大数据的地图识别软件等。而微软将其操作系统的绝密版本出售给情报界,并在加密和计算机安全等领域与美国国家安全局合作。

3.3.3 主客体角色

美国情报机构既是私营部门的客户,又是它的监管者。作为客户,情报机构必须确保它雇佣的私营部门能够以合理的价格提供足够的情报工作服务;而作为监管者,情报机构必须确保敏感技术或者工作不被泄露。为了达到这些目标,情报机构必须对私营部门实施严格监管。

一是作为保障者的情报机构。情报机构的保障作用包括制度保障和违约保障。在立法保障方面,美国立法机构制定情报工作外包服务相关法律,是实施情报工作外包服务的合法依据和制度保障,是成功推行情报工作外包服务的的必要前提。2006 年美国制定的《美国情报系统人力资源战略五年规划》,鼓励使用外包雇员,使其成为美国情报系统力量的一部分;2008 年出台的《美国情报工作—12333 号行政命令》规定,美国情报界有权与美国境内的私营部门签订提供情报产品、劳务的外包合同或协议。[38]2008 年《美国情报授权法案》中明确规定“美国情报机构可以将授权私营部门从事情报搜集、情报分析、讯问等活动”。[39]在违约保障方面,如果在私营部门执行情报工作外包服务合同中,出现违法或者其他意外情况,情报机构应立即接管其所负责的工作,交由情报人员完成,并根实际情况对私营部门及雇员进行处罚。

二是作为监管者的情报机构。情报机构的监管作用表现为市场规制和合同监督。在市场规制方面,通过近几十年的私有化发展,美国情报工作外包服务体系已经趋于完善,但是也出现一些问题,比如市场不正当竞争、招标合同不透明等。与情报机构经常合作的大型私营部门市场占有率过高,严重阻碍了情报工作外包服务市场的合理、正当性竞争。[40]这就需要政府采取反垄断等措施维护市场的有序、正当竞争。在合同监督方面,情报工作外包服务并不意味着情报机构可以推卸责任,情报机构仍要负责执行核心情报工作,选择能以合同方式外包的具体服务类型,还必须监督私营部门遵守合同规定的情况。尤其重要的是,情报机构还需要评价私营部门的业绩,即私营部门员工必须达到情报机构工作人员水平,完成情报工作外包服务规定的质量。在某种程度上,私营部门的绩效取决于情报机构如何通过招标过程和合同管理程序实施有效管理。与私营部门签订情报工作外包服务合同,情报机构有很大的控制权。

三是作为合作者的情报机构和私营部门。在情报工作外包服务中,情报机构和私营部门有时要共同承担情报工作。如在美国国家安全局和中央情报局内部,情报人员佩戴蓝色徽章,私营部门雇员佩戴绿色徽章,然而他们从事类似的工作,并且都需要接受安全许可审核,向共同的上级汇报工作。[41]在阿布格莱布监狱里,私营部门雇员与美国军方共同从事审讯囚犯等情报工作。

3.4 美国情报工作外包服务的运行机制

鉴于情报工作的秘密性,美国官方并没有明确的文件具体规定情报工作外包服务运行机制。但是,根据美国情报领域的法律法规、外包实践和专家学者文献研究,结合公共服务外包运行机制,对美国情报工作外包服务运行机制进行论述。

3.4.1 安全审查

美国情报机构为寻求适合情报工作外包服务的最佳私营部门,不仅要着眼于价格,还要考虑到其他因素,如情报工作服务质量、私营部门资格调查及公司员工道德操守、员工培训等。为了方便情报机构选择,私营部门申请外包服务合同时,应提供有关信息和文件,并填写情报工作外包服务标准调查表。安全审查既包括对私营部门的审查,也包括对私营部门雇员的审查。[42]

一是对私营部门的安全审查。

对私营部门的安全审查主要包括以下几个方面[43]:作为法人的存在证明,包括适用的登记证明和一般营业执照。由私营部门提供充分的信息来评估其声誉、财务状况,以确定管理者、股东和公司的状况,以及其准备提供的服务性质等。私营部门经理和员工的资格,包括公司、主管部门和员工的背景调查,必要的培训。良好的公司管理和道德规范,包括适当的行为准则、规则手册、内部法规,以及公司内部纪律和制裁机制。

私营部门有义务调查不当行为和违法行为,并在一定情况下向政府情报机构报告,并记录不良行为。遵守行业行为准则。证明合理的财务状况,通过提供充分的保险证明和提交能被没收的债券,禁止其违反合同条款或法律。员工的身份认证,至少需提交身份证复印件,以增加问责制,并允许对其提出投诉。定期报告合同履约情况及重大事件报告。公司可能会定期进行评估,有义务提交报告,例如什么时间发生重大变化(例如关于公司结构、服务类型、员工招聘变更等)或事件的发生。按照规定进行行动的义务,包括使用武力的行为守则和操作规则。权力机构应在许可证中重申公司及其工作人员遵守国家法律的义务,包括刑事、公司、劳工、移民和税法以及适用的国际标准。

二是对私营部门员工的安全审查。在员工身份认证方面,私营部门应要求所有执行情报工作任务的员工具有唯一性的身份识别证明,如:指纹。[44]如果员工的行为涉嫌违法,那么他们的身份证明就将成为对其进行定罪的依据之一。私营部门在招聘员工时,应合理甄选,建立可核实查证的预先调查机制和长期工作监督安排,不得聘用不具备相关合同、现行国家法律法规、行业规范和守则所载原则规定的资格的人员。在员工聘用后的评估上,各私营部门应对员工依法执行任务的能力进行持续性评估,并定期审核他们是否具备执行工作任务所需的身体、精神健康条件。私营部门至少要核实以下情况:没用因为品行不良被开除过;没有因为被证实违反行业相关条例或法律法规而被解除长期或短期合同。因此,私营部门雇员从业前的年龄、身体和精神状况、性格特征、生活背景和职业技能,都是私营部门选任时需要考虑的重点要素。

除以上规定外,进行情报工作外包服务的员工还要获得个人情报工作资格许可证,这将有利于对私营部门员工进行监督、管理,并有助于排除不良记录个体。所有获得许可的个人都应该收到资格许可证。颁发执照的标准包括通过背景调查(没有犯罪记录),一定的年龄限制和适当的培训等。

3.4.2 外包谈判

在这一阶段,发包方(情报机构)和承包方(私营部门)通过谈判确定情报工作外包服务合同的具体条款。[45]谈判通常发生在政府情报机构选定私营部门后,但在最终合同实施前。在此阶段,美国情报机构会制定周密的情报工作外包服务合同,以便通过支付酬金获得符合预定标准的私营部门。通常情况下,情报机构试图避免保证全额赔偿,除非私营部门达到某种程度的业绩。情报机构还可以寻求在外包服务实施前确定固定价格、成本的合同,而不是成本偿还或成本加成协议导致任务超支的风险转移到政府情报机构。此外,情报机构可能会尝试制定协议,以便在情报工作外包服务合同期结束时支付主要部分的资金。这种做法就是试图阻止私营部门在协议到期时逃避责任。

总的来说,情报机构试图建立具体、详细、明确的合同,使私营部门意识到自己的责任,并有动力持续履行任务。相反,在谈判过程中,情报机构试图确保尽可能高的保证赔偿,同时包括几个具有可接受的具体性能指标。这样,私营部门可以避免实现可能难以实现的固定结果,并确保其获得足够的赔偿。

3.4.3 签订合同

一旦私营部门被选中,情报工作外包服务合同是规定私营部门及其员工责任、义务的最简单、直接方式。[46]一方面,外包合同既有助于私营部门之间的竞争,使私营部门在合同约束下有效履行职责,另一方面外包合同也有助于情报机构实施监管。外包合同通常被分为两个主要类别[47]:

一是一揽子采购协议。一揽子采购协议被称为不定期交货合同或交货数量不定合同,通常是指随时需要,随时要求私营部门提供情报商品、服务,只要在协议签订的时间范围内获得合同规定的数量或总金额即可。这种外包方式创建了一种开放式的合同模式。

二是成本加价合同,通过政府允诺固定费用,将其授予私营部门。情报工作外包服务合同应规定私营部门、员工必须遵守其所在国家的立法以及所有适用的国际法,包括人权和适用的国际人道主义法。

情报工作外包服务合同条款甚至可以规定私营部门必须遵守适用于政府行为主体的有关人权、人道主义法律法规。根据私营部门及其员工所遵循的标准,还可以涉及不具普遍约束力的标准,例如“安全与人权自愿原则”,“联合国执法人员行为守则”,以及公司、民间组织或政府认可的最佳做法。

情报工作外包服务合同可以禁止任何私营部门分包或事先批准,保持透明度规范,防止腐败,避免可能导致利益冲突的活动,同时应包含情报工作保密义务。[48]鉴于情报工作的保密性,情报工作外包服务合同可明确规定私营部门聘用员工,不得雇用任何具有犯罪记录或曾参与违反人权的人员。私营部门可能需要提供所有员工的审核记录表,便于情报机构进行进一步的背景调查和安全审查,如果发现聘用了不符合某一聘用标准的员工必须立即从当前任务中解除雇佣关系。

3.4.4 实施培训

确保私营部门尊重人权、国际人道主义法和采取适当行为的关键要素是对私营部门员工进行适当培训。因此,应通过情报工作外包服务合同要求私营部门确保执行相关情报工作的每位员工都能够接受应有的培训,这些培训一般都是以适应每项情报任务的环境和特定任务方式进行的。

培训应包括:可能预期到的具体环境下的行动演练;情报业务知识培训;情报任务要求培训;在国家和国际法的相关标准中,对有关人权和相关的国际人道主义法的熟识,特别是在文化敏感度高的跨国背景下(适用于不同文化、宗教或其他背景的人);关于贿赂和利益冲突的规则;急救和健康风险。此外,有关私营部门的行为守则明确规定,对任何携带武器的员工应进行充分培训,知道其使用规则,并及时对所有武器进行登记。2005 年美国国防部规定,在部署之前,所有私营部门必须核实或完成任何必要的培训(例如一般命令、行为标准、力量保护、人员恢复、医疗、作战安全、恐怖主义预防、核生化防护知识、国家简报和文化意识、适当的其它培训)。

3.4.5 执行监督

监督涉及到情报工作外包服务合同的整个执行期间,美国情报机构对私营部门进行监督。在这个阶段,情报机构试图确定私营部门的行为是否符合相关要求。在私营部门内部进行监督有利于问责制的落实。私营部门可以通过情报工作外包服务合同对员工进行监督,并制裁不当行为和违法行为,例如通过公司内部承诺机制鼓励“举报人”。此外,情报工作外包服务合同应当明确私营部门的报告义务,如向情报机构提交合同履行情况的定期报告;在特殊事件之后报告,例如使用暴力及人员数据库中疑似涉嫌违法行为的人员;根据政府情报机构的要求提交报告;在员工违反法律后及时报告具体情况。

为了有效监督情报工作外包服务合同的履行情况以及私营部门对相关法律、法规的遵守,监督工作应由经过培训且经验丰富的政府情报工作外包服务合同监督员承担。[49]业绩指标应包括:滥用武力,违反约定的标准、程序:违反私营部门或行业行为守则和法律;其他违反合同条款的行为以及投诉。通过定期向国会报告政府情报机构和私营部门之间的情报工作外包服务合同执行情况,可以提高监管机构的透明度,加强外部监督。同时,集中掌握联邦政府情报机构和私营部门之间的合同信息有助于在政府情报机构内部建立一致标准。例如,互换关于不当行为(黑名单)的信息。

3.4.6 制裁违法行为

对于违反情报工作外包服务合同约定的私营部门雇员,应当进行处罚,包括罚款、终止合同、禁止或提高未来进入招标程序的基准。美国有报告、调查和起诉任何不当行为的机制,确保其法庭具有起诉违法犯罪行为的管辖权。1998 年《国际刑事法院罗马规约》第 28(b)条确实表明:上级,如公司董事、经理,由于他们未采取合理措施,未能预防、制止员工实施违法犯罪行为的,可能要对其下属实施的犯罪行为负责。但是,必须满足几个必要条件。最重要的是,下属必须处于上级的“有效权力和管辖之内”,这些罪行必须是上级“有效控制范围”之内的活动;上级必须知道或有意忽视员工实施违法犯罪行为的信息,不得“适当地行使控制权”,不得采取“一切必要和合理的措施,防止将事项提交司法机关进行调查和起诉”。

除了可以规范在其本土提供情报工作外包服务的私营部门外,还应确保能够有效地将涉嫌严重违反人权和违反国际人道主义法行为的雇员个体绳之以法。此外,还可以考虑确定公司董事会违规所造成的违法责任,特别是严重违反人权和国际人道主义法律的责任。公司的非刑事责任和刑事责任也可以考虑由其雇员或董事会犯罪引起的侵权行为人承担。

4、 美国情报工作外包服务的经验

美国自“全球反恐战争”以来,用于支持反恐行动的情报工作外包服务费用大幅增加。2008 年,美国国防部用于外包服务的花费超过 2000 亿美元。[50]同一时期,美国情报界的外包服务费用增长幅度同样显著,据相关资料统计承担情报工作外包服务的私营部门数量高达 7 万多个,情报界经费支出的 70%流向了私营部门。[51]虽然大多数私营部门仅提供后勤保障、情报系统研发、维护等并不直接涉及核心工作的服务,但仍有四分之一的私营部门直接参与核心工作。私营部门参与情报工作,为维护美国本土安全、保障国家经济稳定发展做出了重要贡献。美国情报工作外包服务的蓬勃发展积累了许多成功经验,值得我国学习和借鉴。

4.1 美国情报工作外包服务的特点

2001 年 9 月 11 日,美国发生恐怖袭击事件后,反恐情报需求与日俱增,伊拉克和阿富汗境内的持续行动使其情报需求进一步增加。近年来,私营部门为美国情报机构提供了大量支持。美国情报工作外包服务呈现出以下特点:政治性、灵活性、多样性和前沿性。

4.1.1 政治性

“9·11”恐怖袭击事件发生之后,美国国家安全战略重心转移到全球反恐战争,反对恐怖主义威胁、抓捕恐怖分子自然而然成为美国情报界的首要任务。但自冷战时期结束以来,美国情报机构的财政预算大幅度减少,情报人员也不断缩减,情报机构难以在短时期内满足反恐应急行动的情报搜集、分析需求。面对当时严峻的反恐局面以及公众对联邦政府打击恐怖活动、抓捕恐怖分子的期待,美国情报机构却不能快速有效的抓获恐怖分子,而私营部门能够有效解决美国情报界面临的难题,为其出谋划策,因此这一时期成为美国情报工作外包服务的重大转折点。2006 年《美国国家安全战略》提出的重要原则之一就是促进伊朗、叙利亚等局部动乱地区稳定和冲突后重建,为美国经济发展提供良好的外部环境。[52]美国国务院 2007-2012 年的财政战略计划《外交转型》也突出了“安全重要性”这一原则,因为安全带来稳定——“国家安全部门意图通过改革提高反恐危机应变能力”。情报工作外包服务是美国增强危机应变能力,打击全球恐怖主义的重要手段。

4.1.2 灵活性

2004 年美国出台的《情报改革与恐怖主义预防法案》(Intelligence Reform And Terrorism Prevention Act Of 2004)明确指出,美国将持续面临恐怖主义威胁,面对不可预知的和突然出现的紧急情况,情报界需要快速灵活的对此做出反应。美国情报工作外包服务的一个重要优点就是私营部门具有灵活性。私营部门可以通过提供特殊化、专业化技能以满足情报机构的非预期需求,从而快速改变威胁现状。情报改革倡导者布鲁斯·贝科维茨和艾伦·古德曼曾指出,这种基于市场的情报工作外包服务是满足国家不可预测的情报需求的首选方案,并指出情报界至少与私营部门一样灵活才可以应对快速变化的情报需求。传统的情报机构人员体制可能仅适用于具有最普遍、长期技术需求的常规性情报工作。今天美国情报界为了提高反恐应急能力,不仅需要更多具有相同技术能力的人来处理大量重复性工作,更需要具有不同技术能力的人以满足快速变化的分析要求。布鲁斯·贝科维茨和艾伦·古德曼认为,“现代化的情报人员体系必须通过情报工作外包服务,快速引进外部专业知识人员,以满足特定的短期需求”。[53]

4.1.3 多样性

美国情报工作外包服务的多样性源于情报工作涉及知识、领域的多样性。情报界的工作往往涉及多个领域,如生物技术、大规模杀伤性武器、地理信息系统等。随着科学技术的进步,互联网时代的到来,恐怖分子实施恐怖活动的手段快速更迭,情报工作涉及的领域也越来越多,即使是某一领域也会涉及到多个方向,导致情报机构所需人才范围不断扩大。而这些专业人员在短时间内无法迅速、大量地获得。此外,有时只是为了满足某一任务需求,如果招聘公务人员所需周期长,还会造成公共资源的浪费。因此,美国实施情报工作外包服务既满足了情报机构的人才多样化需求,也节省了政府财政支出。私营部门除了提供一般性服务,如后勤保障、技术支持、语言翻译、审讯、定位和分析等,还可以提供诸如收集管理、文件和媒体平台开发、人力情报和反情报活动、安全许可调查、信息图像收集等核心情报工作外包服务。私营部门的多样化服务满足了情报机构的多样化需求。

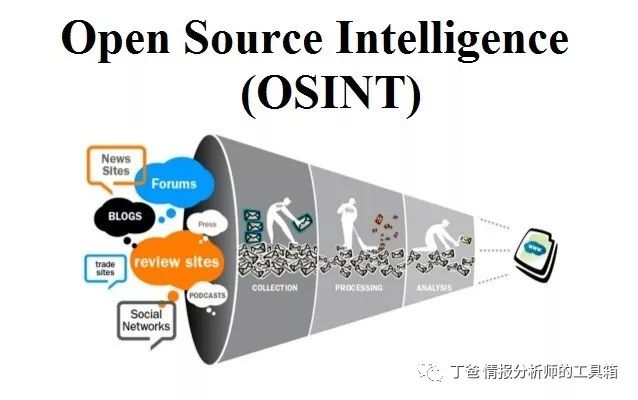

4.1.4 前沿性

市场竞争环境下的私营部门,为了获取高额利润,赢得更多政府外包服务合同,需要不断提升自身服务质量。只有走在科技前沿,不断研发新型设备,才能保证自身的竞争力,从而维持与情报机构的长期雇佣关系。私营公司在创新能力方面具有天然优势。

苹果公司研发新的计算机系统仅需 24 个月,而五角大楼研发同样的计算机系统却需要81 个月。[54]将私营部门纳入国家安全战略,充分发挥了市场机制下的企业创新活力,提高了情报工作效率。多数情况下,私营部门的技术能力和组织管理结构比情报机构更适合执行这些高难度、技术性任务。事实上,许多商业化倡导者也认为在某些开源技术领域,如大范围监控、遥感、外国广播转录和翻译、数据挖掘和互联网数据库开发等,私营部门可能比情报机构更先进。[55]尤其在开源情报(Open-source Intelligence)收集、处理领域,情报机构的最佳选择可能是完全依赖私营部门,而仅使用专门、有限的人力资源进行最困难、敏感的任务。开源情报倡导者长期以来声称,私营部门在收集、分析数据方面发挥着重要作用。

4.2 美国情报工作外包服务的优势

4.2.1 严格的安全审查制度

私营部门赢得情报机构的外包服务合同通常是一个艰难的过程,即使一家公司是唯一的投标人(特别是在美国国家安全局内部执行最高级别情报任务)。从投标阶段开始,准承包商必须拥有相当数量的具有高级别安全许可资格的员工,这使得拥有大量安全许可资格员工的私营部门具有较大市场竞争力。前中央情报局局长罗伯特·贝尔说:“具有高级别安全许可资格的雇员是有价值的。”因此,私营部门高管经常向情报机构介绍其雇员规模。2006 年在美国国土安全防御投资会议上,私营部门拥有安全许可资格雇员的数目令人吃惊:在 CACI,70%的员工有绝密许可资格; SI 国际拥有安全许可资格的雇员为 83%;NCI 信息系统公司拥有安全许可资格的雇员为 65%。[56]

但是一旦签订合同,公司就可以确保未来极大的预期收益。曾任 CACI 国际公司首席财务官的史蒂夫·沃特说,“情报工作外包服务是一个非常有吸引力的投资项目,其周期通常很长,至少需要五到十年。一旦私营部门与情报机构签订合同,几乎可以保证长期盈利,这得益于情报机构对某一服务的依赖”。执行副总裁兼首席财务官托马斯·邓恩解释说,“如果你真的在做一些核心、关键项目,而且政府需要这种情报服务,一旦你做得好,其他私营部门很难取代你。坦率地说,情报机构没有动力去学习、完成这些工作”。因此,美国情报界通过严格的安全审查制度为情报工作外包服务创造了保密环境,确保情报工作外包服务执行的稳定性。

4.2.2 完善的法律法规体系

“9·11”恐怖袭击之后,美国为加强本土安全工作出台了一系列法律法规,意在以法律形式将各项工作制度固定起来,使各部门开展工作有法可依,充分发挥各部门的职能作用。一直以来,美国政府有依赖公司、企业、民间组织力量等从事公共服务的传统,服务内容十分广泛。受“小政府理论”的影响以及反恐情报任务需求的剧增,美国联邦政府不但允许情报工作外包服务的存在,更是支持其发展,并出台了一系列法律法规、政策。

例如《美国情报改革法案》中明确授权私营部门可以从事外包服务。2006 年美国制定的《美国情报系统人力资源战略五年规划》,鼓励使用外包雇员,使其成为美国情报系统力量的一部分;2008 年出台的《美国情报工作—12333 号行政命令》规定,美国情报界有权与美国境内的私营公司、机构签订提供情报产品、劳务的合同或协议。[57]为了贯彻落实情报工作政策、法律法规,开展情报工作外包服务,美国情报机构的财政支出也随之大幅度增加。

4.2.3 良好的行业自律氛围

美国情报工作外包服务的发展离不开其政治文化环境的熏陶。美国政治文化的核心要素包括个人主义、自由主义、社会责任意识和不信任政府思想[58],这些要素塑造了美国公民的意识形态,如尊崇个人的奋斗与创新,高度的政治参与意识等。这种政治文化氛围也塑造了美国私营部门积极参与政府政策制定,自觉维护国家安全的责任意识。

因此,美国的私营部门更加重视自我监管,有着良好的行业自律传统。美国情报工作外包服务领域的私营部门行业协会一般是由业内人士自发组织建立的。据相关资料统计,美国已经建立的行业协会有 30 多个。[59]这些行业协会的存在加强了情报工作外包服务领域的行业自律,进一步提升了行业监管效果。美国情报界最重要的私营部门组织协会是安全事务支援协会(SASA),由美国情报界的巨头情报承包商组成,如 BAE 系统、计算机科学公司、通用动力公司、洛克希德马丁公司、博思艾伦公司、曼恩国际公司。此协会主要负责管理与美国国家安全局和中央情报局合作的私营部门[60],其主要职能是为私营部门和情报机构之间创造和平的策略、商议环境。

多年来,安全事务支援协会在美国情报机构的倡议下举办了多次高机密国家安全机构人员会议。美国中央情报局局长威廉·韦伯斯特曾这样评价,“安全事务支援协会强调业界的秘密性,促进了私营部门、学术界和政府之间的友好合作关系,为维护国家安全做出了贡献”。最大的是行业协会是武装部队通信和电子协会,其管理超过一千家涉及国防情报的私营部门。美国地理空间情报基金会代表数百家公司,为美国国家地理空间情报局和情报界提供最新软件和网络服务。

4.2.4 长效的人才流动机制

“旋转门机制”促进了美国情报机构与私营部门间的人才流动。旋转门机制是指美国政府公务人员在政府机构与私营部门之间来回任职的现象。[61]旋转门机制反映了美国政府机构与私营部门之间的联系,任何政府官员都有可能从政府部门跳槽到私营部门任职;任何私营部门的精英都有机会进入政府机构从事公职,从而实现自己的政治主张[62],这种双向流动促进了公私部门之间的人才交换。

美国情报界普遍存在着旋转门现象。反恐环境下,美国情报工作外包服务迅速发展,进一步加剧了“旋转门效应”。私营部门为了获得更多情报工作外包服务合同,更加重视与情报机构的关系,雇佣大量曾在情报机构任职的人员,并且给予比原来在情报机构工作时高的多的薪酬。对于退休的情报官员来说,既能拿到退休金,又有一份额外收入,是两全其美的事情。对于私营部门来说,这些被聘用的退休情报官员在其原工作单位有巨大的影响力,可以疏通私营部门与五角大楼的关系,使其在竞争中处于优势。美国中央情报局局长和国家安全局官员的价值远远超过了名片。

因为多年来情报界高层官员一直不公开机密信息和绝密信息,除了他们几乎没有人可以知道情报方案的详细资料、秘密行动和其他国家的内部事务。对于情报机构来说,这些人员的出现也有利于情报工作外包服务的执行。例如,乔治·特内特十分了解关于沙特阿拉伯、英国和巴基斯坦的情报部门以及美国在伊拉克、阿富汗和索马里的秘密行动情况,这对于希望从中央情报局、国家安全局赢得在这些国家工作的情报工作外包服务合同的私营部门来说是非常有用的信息。同时,乔治·特内特的返聘也有利于情报任务的实施。

5、 我国实施情报工作外包服务的必要性和可行性分析

5.1 我国实施情报工作外包服务的必要性

5.1.1 目前我国国家安全环境面临严峻挑战

首先,经济全球化使得中国面临着风险全球化的威胁。信息技术的飞速发展与交通设施的快速更迭加速了全球化进程中的信息传播与人员流动。经济全球化使得众多与生产、生活相关的商品、资金、劳力、信息技术等要素面临着重新分配的威胁,而以经济全球化为基础的此种发展趋势又推动了其它领域的发展,如:文化、政治和军事领域。正如社会学家乌尔里希·贝克在其代表作《风险社会》中所描述的:“这种全球化跨越了生产与再生产,跨越了国家界限。在某种意义上,危险成为超国界的存在,成为带有一种新型的社会和政治动力的非阶级化的全球性危险。”[63]

正是在经济全球化背景下,中国企业、公民不断“走出去”,外国企业、公民不断“走进来”,这种双向流动加速了人员、资源的重新配置,也带来一定风险。这不仅是中国经济发展的必然选择,从总体国家安全观角度看,也是维护国家经济安全的重要组成部分。

此外,中国在海外的企业、经济组织和人员面临着各种安全问题,安全风险与日俱增。其次,中亚、西亚地区发生的恐怖活动和宗教意识渗透对我国国家安全环境构成威胁。

一是中亚地区的恐怖环境对我国安全构成威胁。近年来,中亚地区恐怖主义活动不断增加。吉尔吉斯斯坦种族矛盾持续存在,政权更迭进一步导致社会动荡不安。阿富汗和塔吉克斯坦边界的恐怖组织不断通过爆炸、劫持人质等方式制造恐怖活动。最令人担忧的是境内外“三股势力”正呈合流态势发展,新疆南部的喀什、和田、阿克苏等地已变成重灾区,并不断向我国内地蔓延。[64]

二是西亚地区对我国安全构成的威胁。距离中国较远的西亚地区恐怖主义活动猖獗,再次沦为恐怖活动的策划、发源地,极端组织通过网络宣传等方式不断招募“生力军”,“圣战迁徙”对我国的安全造成直接威胁。据环球时报报道,来自中国境内的三百多名恐怖分子以马来西亚为中转地,然后进入西亚地区,在叙利亚和伊拉克境内接受极端主义思想灌输并参加暴力袭击活动,如果回流中国境内,将对我国国家安全构成严重威胁。[65]同时,这些极端分子在出境过程中一旦偷渡失败,则就地实施恐怖袭击。例如,昆明“3·01”暴恐袭击案件就是恐怖分子在云南无法出境后,转为在当地制造恐怖事件。

三是宗教意识渗透对我国安全构成威胁。在国际复杂环境下,我国意识形态面临着严峻威胁与挑战。境内“三股势力”和西方敌对分子沆瀣一气,不断以宗教、极端主义为突破点进行渗透。在信息化时代,恐怖组织通过网络手段传播极端主义思想、招募人员、获得暴恐活动工具、策划恐怖活动等。大学生成为恐怖组织进行思想腐蚀的重点对象。

最后,非传统安全问题给“一带一路”建设工程带来的挑战是长期性的。随着“一带一路”建设工程的推进,中国企业和人员“走出去”步伐加快,在政治、金融、法律、社会与文化等多重领域面临风险上升。

主要表现在以下方面,

一是受他国政治经济动荡、社会影响较大。中国企业往往深入到非洲、中东、拉丁美洲等基础设施建设相对落后、安全因素也相对不太稳定的地区,中国企业的海外经营、生产等海外利益受到严重影响,境外人员的人身、财产利益面临着严峻威胁。

二是非传统安全威胁剧增。恐怖主义的不断蔓延严重威胁到世界安全形势,也使海外项目、资金与人员安全受到严重威胁。对于中国海外公民遭受的损害,党和政府高度重视,积极采取外交等手段。然而,对于因政局动荡、恐怖袭击等因素造成的公民受损事件,仅仅依靠外交和政治手段是不行的,还需要中国的安保企业强化安保措施。

5.1.2 反恐背景下情报工作亟需强化

当前,我国面临的国家安全形势是复杂且严峻的。全球化背景下,中国面临着多种安全威胁,尤其是恐怖袭击等非传统安全威胁。同时,“一带一路”的实施加剧了恐怖袭击风险。针对存在已久的传统安全问题和日益严峻的非传统安全问题,习近平总书记提出了“总体国家安全观”,对于新形势、新环境下,维护好国家安全指明了道路和前进方向。此后,习近平总书记还多次强调反恐工作在维护国家安全中的重要性,“暴力恐怖活动漠视基本人权、践踏人道正义,挑战的是人类文明共同的底线,既不是民族问题,也不是宗教问题,而是各族人民的共同敌人”,“坚决遏制和打击境内外敌对势力利用民族问题进行的分裂、渗透、破坏活动”。在反恐工作中,情报工作发挥着重要作用。

“9·11”以后,美国历经十年全球反恐战争,最终铲除了本·拉登,然而全球性反恐战争并未随着本·拉登的死亡而绝迹,甚至出现了“越反越恐”的奇异现象。新的恐怖组织“伊斯兰国”的迅速崛起是一个很好的例子。2011 年,美国在《国家反恐怖报告》中指出,2025年,恐怖主义不会完全消亡,世界仍旧处于恐怖主义威胁环境之中。[66]因此,预防恐怖袭击的发生成为打击恐怖活动的首要任务。情报工作在预防恐怖袭击中发挥着重要作用,是反恐斗争的“第一道防线”。情报工作的好坏直接关系到反恐行动的成败,是实施反恐行动的关键环节。情报活动贯穿在整个反恐斗争的全过程。纵览全球存有恐怖主义的国家,他们都相当重视情报在反恐行动中发挥的积极作用,不断投入人力、物力、财力强化国家情报能力体系建设。

如美国在“9·11”事件后,意识到情报对于国家反恐行动的重要性,随之进行了全方位的情报改革,设立了国家情报总监一职,并在国家情报总监办公室下设立了反恐中心,负责整合美国情报界的全部反恐情报信息。2007 年,俄罗斯联邦安全局建立全国性反恐数据库,重组情报机构,形成有机高效的反恐情报组织系统,建成全国性反恐情报信息网,形成反恐情报大数据分析环境。

2015 年,我国颁布了《中华人民共和国反恐怖主义法》,并建立反恐怖主义领导机构,统一领导和指挥全国反恐怖主义工作,反恐情报成为了反恐行动中不可或缺的关键性因素。[67] 相比较以往的恐怖活动而言,我国现阶段面临的恐怖主义活动呈现出通信网络化、组织跨国化、目标扩大化、经费隐蔽化等特征。[68]这些特征加大了我国情报机构打击恐怖活动的难度。

然而在信息领域,非政府组织的分散化导致其信息搜集、分析能力超过情报机构。私营部门的装备更先进,往往比情报机构更易获得领先技术,如信息集成、网络爬虫、情感分析与观点挖掘在内的反恐情报数据挖掘技术及反恐情报数据库的建立等。通过情报工作外包服务,可以将高科技产品的研发交由私营部门,情报机构只需进行设备的使用即可;在某些情况下,私营部门可以提供更多的专业化人才和服务。

5.2 我国实施情报工作外包服务的可行性

5.2.1 思想层面:政治文化理念的转变

美国情报工作外包服务的蓬勃发展离不开深厚的思想土壤。同样,随着我国全面深化改革的进行,政府执政理念不断发生转变,公民政治文化意识不断崛起,进而为我国实施情报工作外包服务提供了思想条件。一是政府执政理念的转变。西方国家优化政府职能的有效方法就是通过市场和社会力量推动公共服务社会化,现已取得显著成效,以新公共管理理论为基础的国家行政改革成为现代社会公共管理的发展趋势。

当前,我国政治、经济、文化、社会生活等领域都呈现新常态,与之相对应的是政府执政理念也在不断发生转变,政府职能转变的核心是要解决政府应该做什么、不应该做什么,重点要解决政府、市场和社会的关系问题,即三者供给公共服务项目清单。政府简政放权理念既是新公共管理理论的体现,也是我国治理体系现代化的体现,私营部门参与安全服务供给则是这一理念的实践。二是公民思想观念的转变。随着社会主义市场经济的不断发展,现代企业制度的健全,人们的思想观念发生转变,逐渐形成多元治理主体参与市场竞争的意识,为公民政治文化的萌发提供了现实动力和基础。[69]公民政治文化意识的崛起,使得人们更加注重自身权利义务的实现,也会增加责任意识,接受多元主体参与社会治理,为私营部门参与情报工作外包服务提供了思想土壤。

5.2.2 安全层面:反恐情报需求的剧增

随着信息化时代的到来,情报工作涉及到的领域越来越广泛,情报搜集来源越来越多,情报分析手段越来越高科技化,使得情报工作与情报人员队伍向专业化发展。在打击恐怖主义活动中,既要保护国内公民生命财产安全,还要维护海外企业、公民安全,海量的情报信息搜集、分析任务和多语言、跨专业等难题,严重影响了情报机构工作效率。将部分情报工作外包给私营部门,既缓解了国家情报机构的压力,也提升了工作效率,满足了当下剧增的反恐情报需求。

反恐情报行动对情报人员的基本素养提出了极高的要求,包括丰富的文化知识底蕴、扎实的专业基础、灵敏的信息观察能力、缜密的逻辑思维能力、深刻的情报分析能力等等,通常培养一名优秀的情报人员需要几年甚至十年以上。[70]构建合理的情报人才队伍是有效打击恐怖活动的前提条件。在一定程度上来看,没有专业化的人力支持就无法真正实现打击恐怖主义的目的,恐怖分子实施恐怖活动手段的专业化决定着打击恐怖分子活动的专业化。现阶段我国情报人才队伍结构较为单一化,一般情况下都是某一领域的专家,缺乏复合型人才和不同领域的专家。

相对于情报机构,私营部门具有多样化人才。反恐情报工作也需要专业化的技术支持。数字化时代,人们的吃穿住行都会留下痕迹,手机地图导航,网购等,这些电子数据足以记录下个体的一举一动,构成规模庞大的海量数据,然而,如何在众多信息中挖掘出有价值的情报是一大难题。

美国在“9·11”事件后,为了防止恐怖袭击再次发生,与大量私营部门签订外包合同,研发情报搜集、情报分析设备。例如美国国家安全局负责全球的电子通讯设备监听和电子信息的分析协调,通过先进的电子装置、通讯卫星和遍布世界各地的监听站可以实现对全球通话、电子邮件、传真等通讯设备的监视,截取电子信号,进行信息收集。信息技术尤其是信息技术的综合运用,将极大地提高情报工作能力,私营部门在此方面具备独特优势。

随着我国经济体制改革的深入,以市场为导向的理念也逐渐渗透到安全领域。根据安全商品化理论,情报工作外包服务属于安全商品化的一部分。因此,国家可以在区分核心、非核心情报工作的基础之上,发展、完善非核心类情报服务产品的公私混合式供给。情报工作外包服务是市场经济发展的必然选择。在市场经济不断发展的情况下,面对复杂的安全环境,不能单纯依赖政府解决安全问题,私营部门应针对国家可能出现的具体安全威胁,制定相关的情报工作机制。情报工作外包服务有利于节约成本、减少政府财政支出和控制政府规模,提高服务效率等。

5.2.3 法律层面:《国家情报法》的出台

现代国家治理的一大趋势就是法治,我国从确立依法治国基本方略到以习近平为总书记的党中央提出“四个全面”战略布局,制定了一系列法律法规以适应国家现代化建设需要,全面依法治国水平不断提升。为维护国家安全,先后制定定了《中华人民共和国反间谍法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》、《中华人民共和国国家情报法》、《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国国家情报法》等。

为进一步加强和保障我国国家情报工作,维护国家安全和利益,根据宪法制定的《中华人民共和国国家情报法》于 2017 年 6 月 28 日正式实施。《中华人民共和国国家情报法》通过借鉴国外情报工作的实践经验,结合我国实际国情和维护国国家安全的现实需要,规定了国家情报工作的目的、基本原则、职责分工和工作保障等事项。《中华人民共和国国家情报法》的公布实施既是我国情报工作法制化的标志,也为反恐情报工作提供了有力的法律支撑和保障。

在全球化背景下,我国情报机构应采取切实、有效、多元的方式,应对始终存在且越来越强的风险与挑战,维护并拓展规模、范围和影响力越来越大的中国国家安全利益。《中华人民共和国国家情报法》第 12 条明确指出,“国家情报工作机构可以按照国家有关规定,与有关个人和组织建立合作关系,委托开展相关工作”,这为我国开展情报工作外包服务提供了法律支撑。情报工作外包服务的本质就是委托代理关系,情报机构借用企业的经营管理方式,与私营部门签订外包合同即委托代理契约,将部分情报工作的执行权按照一定条件移交给私营部门,由其负责完成。

6、 美国情报工作外包服务对我国的启示

2014 年 5 月 21 日,习近平总书记在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上提出,“要倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观,创新安全理念,搭建地区安全和合作新架构,努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路”。[71]创新情报工作方式对于维护国家安全具有重要意义。

对于我国而言,在分析实施情报工作外包服务的可行性与必要性基础之上,应构建合理的情报工作外包服务模式。美国情报机构非常重视私营部门在政治、经济、军事和科技等领域发挥的情报作用,并不断加深与私营部门的合作,为我国发展情报工作外包服务提供了宝贵的经验。但是我们也不能忽略美国情报工作外包服务中存在的问题,在实施情报工作外包服务时,应从多方面加强对私营部门的规制,保障情报工作外包服务的合法运行。

6.1 完善情报工作外包服务法律体系

美国制定了一系列法律法规对情报工作外包服务进行授权、管理。美国《联邦采购条例》规定了政府公共服务外包的政策和程序,是联邦政府和州政府有序开展外包服务的统一规范,具体包括政府公共服务外包原则和目标、外包计划、外包方式和外包服务合同类型、合同管理等事项。[72]2006 年美国制定的《美国情报系统人力资源战略五年规划》鼓励使用外包雇员,使其成为美国情报系统力量的一部分;2008 年出台的《美国情报工作—12333 号行政命令》规定美国情报界有权与美国境内的私营公司、机构签订提供情报产品、劳务的合同或协议。[73]

1979 年至今,美国制定了二十多部《情报授权法案》,该法案既从法律层面为情报工作外包服务提供依据,也是对情报机构授权私营部门执行情报工作的限制监督,其主要包括以下三方面内容:

一是明确规定了情报工作外包服务项目以及其运行环境和条件,以便该项目能够在国会的监督下运行;

二是授权情报工作外包服务项目的拨款限额和审批机构;

三是授权情报工作外包服务项目的时间限制,以便授权部门能够对此项目进行再次审查和监督。[74]

现阶段,我国颁布了《中华人民共和国反间谍法》、《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国反恐怖主义法》等系列法律法规,为反恐情报工作提供了全方位的法律支撑。但是有关情报工作外包服务的条文仅在《中华人民共和国国家情报法》第 12有所体现。

为实施情报工作外包服务,我国应在汲取美国情报工作外包服务立法经验基础之上,结合本国实际情况,进一步建立相关法律法规体系。在制定法律法规的过程中,一是要以《中华人民共和国国家情报法》为主导,建立和完善有关提供情报搜集、情报分析和保护国家安全所需的情报授权,充分发挥私营部门在情报领域的积极作用。二是要加强对私营部门的监管。情报工作外包服务的最终目的是为了维护国家安全,提升国家情报能力,然而私营部门执行部分情报工作可能带来国家秘密泄露的风险。因此,必须从法律上加强对私营部门的监管,包括私营部门准入机制及违法制裁等。

6.2 逐步推进情报工作外包服务范围

私营部门与国家相比,后者仍是最值得信赖的情报工作主体。但是,也不能否认私营部门这一新兴行为主体对于国家情报工作的意义。因此,我国在开展情报工作外包服务时,应确立在国家法定机关主导、监管下,充分发挥私营部门的辅助性作用。尤其在情报工作外包服务范围方面,应当进行更明确的层次划分:国家提供核心情报工作产品,私营部门提供辅助性产品服务,并逐步扩展情报工作外包服务的范围。

冷战时期,美国情报工作外包服务主要集中于情报搜集手段,如间谍飞机、间谍卫星的研发等。[75]“9·11”恐怖袭击发生之后,面对新的反恐形势和情报需求,美国开始扩大情报工作外包服务范围,将情报分析、情报人员培训、隐蔽行动等都交由私营部门完成。根据私营部门提供的外包服务范围,美国情报工作外包服务可分为三类:核心人才知识外包服务、商品外包服务和后勤保障外包服务。

现结合我国实际情况,可逐步拓宽情报工作外包服务范围,主要集中在核心人才知识外包服务和商品外包服务方面。在核心人才知识外包服务方面,美国情报工作外包服务主要包括情报收集、情报分析和隐蔽行动,如引渡、拘留和讯问等工作。

我国在开展情报工作外包服务时,可以先从最基本的情报搜集汇总、情报人员培训等工作开始,大致流程为以下几个环节:首先要评估使用私营部门员工执行所述活动的适当性,并为与情报人员执行类似职能的雇员提供外包服务标志;其次,制定涉及聘用、培训、安全许可和分配外包员工所需的最低薪酬标准;最后,要对私营部门从事的情报工作外包服务进行监督,并定期要求其汇报工作情况。

在商品外包服务方面,美国情报工作外包服务主要包括与情报工作有关的系统、软件开发,即与主系统集成的任何单个部件、组件、子组件、组件或子系统,以及在主系统使用寿命期间可能被更换的其他部件,包括备件和补充件,不包括与装运或物品识别相关的包装或标签。[76]

我国可将与情报工作有关的系统、技术设备研发外包给私营部门,但要注意外包过程中的保密性,因此我国国家情报机构应对国家情报计划内的每个主要系统及其重要物资进行初始脆弱性评估,即识别和量化主要系统及其重要情报商品的脆弱性。对主要情报系统及其重要情报产品的最初脆弱性评估应采用基于分析的方法,识别漏洞,确定开发潜力,检查系统的潜在有效性,确定总体脆弱性,提出降低风险的建议,再次进行漏洞评估。同时,还要定期监测主要系统的寿命。

6.3 严格情报工作外包服务准入管理

6.3.1 私营部门准入条件

由于情报工作的特殊性,对承担情报工作外包服务的私营部门应制定严格的市场准入标准和更加具体的规定,以确保各私营部门有能力保证其服务质量,提高工作效率。同时,现行法律并未明确授权允许中国私营部门开展情报工作的业务范围,也没有明确规定承担情报工作的组织所涉及的市场准入资质,以及所必需的情报分析师、翻译人员等高级人才资质问题。而美国情报机构在选择承担情报工作外包服务的私营部门之前,通常会进行严格的安全审查,防止情报任务失败或发生泄密事件。因此,我国要借鉴美国的安全审查方式,防止情报泄露事件的发生。

实行私营部门准入审批制度。审批机构应建立和保存经批准的私营部门的注册登记,并确保注册信息涵盖每一个被批准的私营部门的详细情况。私营部门的注册要求可以包括以下几方面:一是注册申请公司基本条件。公司法人的全称,组织法律形式、地址,拟开展的服务种类,拟使用的技术设备和其他设备、专业工具。作为法人的存在证明,包括适用的登记证明和一般营业执照。由私营部门提供充分的信息来评估其声誉、财务状况,以确定管理者、股东和公司的状况,以及其准备提供的服务性质等。私营部门经理和员工的资格,包括公司、主管部门和员工的背景调查,必要的培训。良好的公司管理和道德规范,包括适当的行为准则、规则手册、内部法规,以及公司内部纪律和制裁机制。二是注册期限。自注册起一定时间内注册期满。三是注册续期。

6.3.2 私营部门员工准入资格

承担情报工作外包服务的私营部门需要一批从业素质较高、专业能力较强,相对稳定,能适应工作需求的专职情报人员,这也是防范和控制服务风险的关键。由于情报工作的特殊性,因此,从事情报工作的私营部门员工只有符合较高的标准才能进入这一行业。因此,员工从业之前的年龄、身体和精神状况、性格特征、生活背景和职业技能都是私营部门在选任员工时应考虑的重点要素。

不仅如此,私营部门在选任员工后,还要对员工进行严格的管理和考核,确保员工素质稳步提升。要达到这一目标,

一是国家需要通过以法律法规的形式确保私营部门员工的条件,实行资格准入制度。

二是招聘时要对员工的条件进行严格审查,建立严格的考核制度和管理制度。[77]

在美国,人事安全调查是确保个人被信任保护机密信息的关键一步。在授予安全许可时,需要确定申请者对美国的忠诚度、性格、可信度、诚实度、可靠性和判断力,以确保申请者可以遵守政府保护机密信息的政策、程序。[78] 由于情报工作的特殊性,因此各国私营部门对其员工的聘任也十分严格。如各私营部门应当合理、谨慎的选任员工,并建立可核实的预先调查和长期工作监督安排。各私营部门不得征聘不具备相关合同、现行国家法律、行业规范所载原则规定的资格和不满18 周岁的人员。私营部门应及时反馈员工的状况,持续评价考核,确保其员工执行任务的能力,并定期审查他们是否符合执行合同任务所需的身体、精神健康条件。

除此之外,对于曾经曾实施的导致其失去私营部门员工资格的罪行,包括但不限于故意伤害、故意杀人、放火、强奸、有组织犯罪等,私营部门都应予以排除。公司也需要对所有求职者准许其在聘任前查阅他们就业经历以及开具无违法犯罪证明,以保证员工政治、思想和行为的正当性。

6.4 加强情报工作外包服务人员培训

美国私营部门在招聘人员后,通常会对其进行情报业务能力等专业培训,在执行任务之前还会进行专项培训。因此,为确保情报工作外包服务的顺利进行,私营部门应保证员工完成各种培训计划,这些培训计划由私营部门实施和管理。如:8 小时的预订培训课程。在雇佣后 90 个工作日内必须完成的在职培训课程,包括最低 16 个小时和最高 40 个小时的培训课程,由情报机构决定,通常包括与工作相关的具体职责、工作地点的性质和私营部门的各项要求。每年 8 小时的在职培训课程。各私营部门应确保其所有提供情报工作外包服务的员工在工作期间持续接受培训,全面了解行业准则,包括与情报工作相关的法律法规。各私营部门应保存可充分证明其员工参加各类培训的记录。

6.5 构建情报工作外包服务监督机制

6.5.1 明确情报工作外包服务审批机构

2008 年《美国情报授权法案》中明确规定,情报工作外包服务的发包方主体包括美国国家情报总监办公室、美国中央情报局、美国国防部、美国国防情报局、美国国家安全局、美国海陆空情报局、美国海岸警卫队情报处、美国国务院、美国财政部、美国能源部、美国司法部、美国联邦调查局、美国缉毒局、美国国家侦察局、美国国家地理空间情报局、美国国土安全部。[79]

针对情报工作外包服务项目的开展,美国有明确的审批机构,国会也会对具体项目实施监督,在特定情况下,情报机构还需向国会汇报情况。由于情报工作外包服务的特殊性,应由相应情报机构或建立专门的审批机构,审核情报工作外包服务业务,实行“一业务一审批”的原则,即若中国私营部门想承担情报工作外包服务,其必须指出想从事的具体业务类型,由审批机构对该企业是否符合开展该项业务的资质进行审查。如果符合条件,则向该企业颁发该项业务的许可。如果私营部门想开展其他类型的业务,则需再次申请审批。此种做法有利于对从事情报工作外包服务的私营部门的监管。如果情报工作外包服务涉及敏感数据资料,应成立一个适合监督保密数据资料的委员会;非保密数据资料应对公众公开,以便加强民主制度下的公众监督。

6.5.2 加强情报工作外包服务监督管理

私营部门在执行情报工作外包服务时,美国情报机构会对其进行监督,同时情报机构也需要不定期的向国会汇报情况,这些措施促进了情报工作外包服务的合法透明化。因此,我国在实施情报工作外包服务时,既需要情报机构进行内部监督,又需要情报机构外的行政机构进行监督。

因此,公安机关可以设立专门的监察机关,对承担情报工作外包服务的私营部门进行监管和追责。这种监察机关也是世界各国的通行做法。监察机关的职能应当包括以下几个方面:

一是接受公民关于私营部门或其员工不当行为的指控。

二是调查被举报的行为。

三是监测履行合同情况和遵守国家相关法律法规规定。

四是对未经许可或违反许可经营的私营部门予以制裁,如吊销许可证、暂定授权,终止合同履行。

五是在国家立法中对各安保公司及员工违反国内法、国际法的犯罪行为规定刑事管辖权;对各私营部门及员工的不当和违法行为规定非刑事问责机制,如规定民事责任,以其他方式确保受害人得到赔偿。

各私营部门应制定程序,处理其内部员工或第三方对本企业可能违反规定的控诉。各私营部门应做到以下几方面:

一是制定其员工和第三方人员提交关于不当和(或)非法行为指控的追究、处罚程序,其中包括针对违法原则的行为或不作为提出的指控。这些追究、处罚程序必须公平、易操作,并提供有效纠正措施,包括防止今后再度发生的建议。必要时,私营部门还应向主管当局作出举报。

二是在公开互联网站上登载其控诉受理和调查机制的详情。

三是快速和公正地对指控进行调查,同时充分遵守保密性。

四是保存指控记录、程序结果和纪律惩戒措施,并应要求向主管当局通报。

五是与官方调查合作;各私营部门不得阻挠或容忍其员工对证人、举证或调查制造障碍。

六是如果证明员工有非法行为,采取包括辞退在内的适当纪律惩戒措施。

七是确保诚意举报失职行为的员工获得必要的保护,以免其因为举证而造报复,例如防止他们遭受不公正或不应有的纪律惩戒措施,并确保没有不当拖延地对所举报案件进行审查和采取相关措施。

结论

美国情报工作外包服务的蓬勃发展有着深刻的历史背景和现实意义。经过半个多世纪的考验,私营部门参与情报工作俨然已成为美国国家安全战略的重要组成部分。由于私营部门聚集了优越的人力、物力资源,具有充分的创新潜力,让私营部门在情报工作中发挥积极作用具有必然性。

随着我国反恐情报任务的加剧,实施情报工作外包服务势在必行。借鉴美国情报工作外包服务的成熟经验,把私营部门的优势融入到我国情报工作体系中去,发挥社会主义市场经济作用的同时警惕私营部门追逐利益带来的风险,这将有利于我国国家情报体系的长远发展。

本文主要讨论了两个方面:

一是美国情报工作外包服务的产生及模式。

首先从思想、历史、安全、保障四个层面阐述了美国情报工作外包服务的产生原因,进而阐述其发展历程。

其次,对美国情报工作外包服务模式进行具体阐述,包括美国情报工作外包服务的理论基础、原则、主客体和运行机制。

最后,对美国情报工作外包服务的经验进行总结。

二是我国开展情报工作外包服务的建议。

在总结美国情报工作外包服务经验的基础之上,结合我国现阶段所处安全形势,认为我国开展情报工作外包服务重在监管,从情报工作外包服务立法、界定服务范围、严格准入管理、人员培训、监督角度一一进行阐述。

由于理论水平和情报工作经验有限,本文在研究过程中尚存在不足之处,需要在以后的研究中不断修改、补充和完善。一是本文仅对美国情报工作外包服务模式进行了论述,未能与其他西方发达国家的情报工作外包服务模式进行对比分析;二是美国情报工作外包服务的承包方主体多样化,本文重点论述了主要的情报承包商。(林方)

参考文献

[1]Shorrock T. Spies for Hire[J]. Kirkus Reviews, 2008(8):75.

[2]Marshall J. Privatizing the military[J]. Hill, 2007(6):143-162.

[3]Toppings P L. Federal Acquisition Regulation[J]. Agriculture, 2003(2):67-85.

[4]Singer P W. Corporate warriors: The rise of the privatized military industry[M]. Cornell University Press, 2011.

[5]李志鹏. 美国情报业务外包制度述评——以“斯诺登事件”为切入点[J]. 江南社会学院学报, 2014(1):13-18.

[6]孙宗义 , 赵金萍 . 美国情报界私人公司的情报承包机制研究 [J]. 情报杂志 , 2016,35(3):49-53.

[7]Shorrock T. Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing[M]. New York: A Division of Simon & Schuster,2008.

[8]Office of Management and Budget. Circular No A-76[EB/OL]. (2003-08-15)[2017-03-26]. https://www.whitehouse.gov/omb/information-for-agencies/circulars#financial.

[9]Office of the Director of National Intelligence. Intelligence Community Directive 612[EB/OL]. (2009-10-30)[2017-03-26]. https://fas.org/irp/dni/icd/icd-612.pdf

[10]ACQUISITION GOV. Federal Acquisition Regulation[EB/OL]. (2005-09-07)[2017-6-15]. https://www.acquisition.gov/browsefar

[11]Gale J B. Intelligence outsourcing in the US Department of Defense: Theory, practice, and implications[M]. Georgetown University, 2011.

[12]Voelz G J. Managing the Private Spies: The Use of Commercial Augmentation for Intelligence Operations[J]. 2006.

[13]任福兵 . 非专业情报组织在美国安全战略中的地位 [J]. 图书情报工作 , 2008 (06):53-55.

[14]刘文祥,张琦.后“9·11”时期美国情报政策改革及其启示[J].武汉交通职业学院学报,2016,18(02):30-37.

[15]邢瑞利,刘艳峰.东南亚安全治理中的私人安保公司[J].国际展望,2015,7(04):55-69+159.

[16]苏瑞娜. 南非私营安保业参与公共安全治理的社会风险与监管困境[J]. 亚非纵横,2013(05):53-58+60+62.

[17]柯银斌. 察哈尔报告——私营部门:中国海外安全的供给侧改革[C].私营部门:中国海外安全的供给侧改革严峻的现实:扩大的海外利益规模与巨大的安保需求[A]. 2015:3.

[18]孙 永 生 , 吴 永 超 . 一 带 一 路 : 中 国 海 外 利 益 安 全 风 险 防 控 [J]. 智 库 理 论 与 实践,2017,2(06):17-25.

[19]辛格.企业武士:私营军事产业的兴起 : Corporate warriors : the rise of the privatized military industry[M].刘波, 张爱华,译.中国人民大学出版社, 2012:91.

[20]Berkowitz B D, Goodman A E. Best Truth: Intelligence in the Information Age[M]. Yale University Press, 2000:23.

[21]Steele R D. The new craft of intelligence[M]. OSS international Press, 2002.

[22]Naff K C. Labor-management relations and privatization: A federal perspective[J]. Public Administration Review, 1991: 23-30.

[23]Guttman D. Government by Contract: The White House Needs Capacity to Review and Revise the Legacy of 20th Century Reform[J]. Washington, DC: National Academy of Public Administration, 2008.

[24]Smith F L. Privatization at the federal level[J]. Proceedings of the Academy of Political Science, 1987, 36(3): 179-189.

[25]林海文.西方警务私有化与我国警务社会化之比较研究[J].甘肃警察职业学院学报,2011,9(03):36-40.

[26]何颖,李思然.新公共管理理论方法论评析[J].中国行政管理,2014(11):66-72.

[27]王廷惠. 美国监狱私有化原因研究[J].财贸经济, 2004(9):76-80.

[28]Ian Loader. Plural Policing and Democratic Governance[J]. Social and Legal Studies, 2000,9(3) :325-345.

[29]张春.安全私有化的当代发展及其国际政治意义[J]. 世界经济与政治,2016(06):4-21+155.

[30]冯潇然.美国防务承包再界定:动力、风险及未来[J].美国问题研究,2011(02):142-157.

[31]Ross S A. The Economic Theory of Agency: The Principal"s Problem[J]. American Economic Review, 1973, 63(2):134-139.

[32]马丽仪.服务外包概论[M].北京:经济管理出版社,2017:17.

[33]Wulf H. Internationalizing and Privatizing War and Peace[M]. Palgrave Macmillan UK, 2005.

[34]Kakalik J S, Wildhorn S. Private Police in the United States: Findings and Recommendations[J]. 1971:126.

[35]Cunningham W C, Taylor T H. Private Security and Police in America[J]. Bureau of Justice Statistics, 1985(2):36-59.

[36]Mahoney C W. Buyer Beware: How Market Structure Affects Contracting and Company Performance in the Private Military Industry[J]. Security Studies, 2017, 26(1):30-59.

[37]Cottier M. Elements for contracting and regulating private security and military companies[J]. International Review of the Red Cross, 2006, 88(863): 637-663.

[38]李浩文. 美国政府采购的制度模式及对中国的启示[D].国际关系学院,2006.

[39]Chesterman S. We Can"t Spy … If We Can"t Buy: The Privatization of Intelligence and the Limits of Outsourcing “Inherently Governmental Functions”[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, 19(5): 1055-1074.

[40]Nguyen V. Current Trends in Intelligence Outsourcing Affect Work Force Stability[J]. Signal, 2007(4):75-78.

[41]王莉丽.美国智库的“旋转门”机制[J].国际问题研究,2010(02):13-18.

[42]公安部治安管理局. 国外私人调查和保安业管理[M]. 群众出版社, 2012:7.

[43]严大伟.美国联邦政府行政部门“旋转门”现象研究[J].湖南社会科学,2014:282-285.

[44]林丹.乌尔里希·贝克风险社会理论及其对中国的影响[M]. 北京:人民出版社, 2013.

[45]魏海亮,王振华.我国安全形势与反恐情报战略构建——基于国际恐怖主义的视角[J].情报杂志,2015,34(04):13-18.

[46]李本先,张薇.反恐情报 2.0:互联网时代的反恐情报体系[J].情报杂志,2017,36(10):17-21.

[47]李亚可,江焕辉.融合思维视野下的美国反恐情报变革研究 [J]. 情报杂志,2017,36(06):22-27

[48]池建文,张信学.网络环境下国防科技情报研究的工作模式及工作定位[J].舰船科学技术,2003(04):11-13+18.

[49]尹学朋.多元治理意识与中国式公民文化建设[J].行政论坛,2015,22(06):19-23.

[50]吕汉阳. 美国《联邦采购条例》主导政采[N]. 政府采购信息报,2014-06-09(032).

[51]刘磊.美国国会现代情报授权制度探析[J].人文杂志,2013(06):96-103.

[52]贺红梅. 我国保安业风险防范与控制探析[J]. 湖南社会科学, 2007(3):129-131.

文章转载自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱(公众号ID:dingba2016)

声明:本文来自丁爸 情报分析师的工具箱,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。