张忠/文

军事学说(military doctrine),简称“学说”,是西方军队“实施战争的系统专业知识和信条”,即作战指导理论,主要由军队统帅机关颁布的学说出版物(publication)形式呈现。目前,美军及北约均建有结构完整、种类齐全、数量庞大的学说出版物,旨在建立“理解(understanding)武装冲突本质及实施的共同基础”1,试图以最佳的战法原理指导部队遂行作战任务。仅以美陆军为例,“20世纪初,陆军学说还由不到40部野战和训练手册组成,而到2019年就已增加到超过500多部野战手册”2。美空军更是宣称,“如果运用得当,学说通常可以为大多数问题提供80%-90%的解决方案,使指挥官能够集中精力解决剩余问题”3。由此可见,学说地位作用十分重要,是部队战斗力不可或缺的重要组成部分,特别是在智能化战争日趋明确的今天,学说可为人工智能提供系统训练数据和处理方法,推动备战打仗向智能化转进。

范式形成:野战勤务条令手册(17世纪至20世纪中期)

17世纪,欧洲兴起了一场“军事革命”浪潮,火枪火炮开始取代旧式弓箭大刀,职业常备军开始取代雇佣兵,现代战争形态初见端倪。1607年,阿姆斯特丹出现了陆军《火绳钩枪、滑膛枪和长枪武器》训练手册。此后,法国色当也建立了第一所现代军事学校,训练手册成为学校教材,陆军学说由此诞生。1672年,英国皇家海军颁布《战斗指令》手册,系统阐述舰船操纵流程及队形变换等,海军学说也由此起步。

《火绳钩枪、滑膛枪和长枪武器》和《战斗指令》

1905年,美陆军颁布具有顶层性质的《野战勤务条令》,内容逐渐聚焦作战指导理论,到1939年一共经历6个版本修订。同年,英陆军也首次颁布《野战勤务条令》,视其为一场“真正的革命”,认为陆军从此转变为“一支基于学说的组织”4。

美英《野战勤务条令》(1905)

早期学说定位于战术层级,是以条令(regulation)手册形式颁布,即“用简明条文规定并以命令形式颁布的法规性文件”。其中,“条”主要指行文叙事采用简明条文,如同法律条文,便于掌握和执行;而“令”则指“命令(或指令)”,强调规范性,必须坚决执行。条令手册主要来源于过往战争经验及技术装备操作规范,阐述一种普遍性规则,并以简明条文汇编成册,各条文间甚至手册之间的相关性不强,不具有指向性和体系性,不具有基于威胁指向性,甚至敌我双方都可使用,称谓则主要用“纲要”“概则”“要则”等法规性术语加以明确,受众面主要集中于下层军官和士兵,为初级院校课程和部队演习提供切实可行的战术问题解决方案,很少给高层级军官指挥大部队使用。

条令手册不涉及战略战役层级理论原理,但确是学说的起点,后人也称其为“条令式战术学说”。条令手册不能完整地反映战争全局特点及规律原理,局限性在所难免:一是普遍性和规范性强,几乎各国军队通用,显然仅依靠条令是难拉开与对手的差距,形成能力优势;二是主要针对低层军官和士兵,难以体现军队组织性质,无法培育整体战斗信仰和精神,凝聚部队战斗力,存在传统、特点、文化和信仰的缺失;三是战略战役层级的缺失意味着不针对具体威胁和挑战,开发和运用存在一定的盲目性;四是内容还没有完全聚焦部队作战运用,概念认知仍比较宽泛,还有许多政策性、管理性和建设性等条文入编,这也冲淡了作战指导主业的效果;五是更多强调规范性和机械性地执行,灵活性和集智性几乎没有,特别是缺失战略战役层级指导理论,意味着“智”的缺失。

范式之根:学说概念本原探究

学说一词最早源于西方宗教,指教会传授的教义,即传授宗教所信奉的道理和义理,军队只是借用并赋予了特定意涵。学说分为官方与非官方,非官方学说历史悠久,主要以个人出版物形式呈现,更多地聚焦于战略战役层级理论原理,如中国古代孙子的《孙子兵法》和德国现代克劳塞维茨的《战争论》,都达到了一种公认的学说境界。

学说最早也是出现于西方军事家们的著作之中,如克劳塞维茨《战争论》(1832)中,doctrine就出现多达30次,principles也出现达到79次5;英国科贝特所著《海上战略若干原理》(1911)中,doctrine出现25次,principles也出现49次6。这些都反映了在科学革命时代,军事家们期望用科学且权威的战争实施理论指导实践的努力。

进入20世纪中期,民间借用学说概念表示一种权威作战指导理论的作法逐渐获得更广泛认同,促使官方审视学说概念表述意涵。1941年,美陆军《野战勤务条令》首次引入“战斗学说”(doctrines of combat)概念。1948年,美军《军语》也首次给予学说概念界定,即“学说是适用于相关科目的原理和政策汇编。这些原理和政策由经验或理论得来,表达可利用的最佳思想,指导实践但不约束实践。目的在于凝聚部队间的共识,增进指挥官与下属之间的互信,以便在没有指令的情况下,及时有效战斗。”7美海军1966年版《军语》则将学说界定为,“军事组织提供的一种共同的哲理、共同的目标,以及共同的语言和团结一致的努力。”8但这些概念界定仍属于初期的探讨,内涵还比较宽泛,没有完全聚焦于作战领域,甚至没有承认战役级存在,没能达成一致共识也实属正常。

1973年3月,北约《军语》首次界定学说概念,即“军队为达成目标而指导其行动的基本原理(fundamental principles)。学说具有权威性,但运用时需要加以判断。”9该概念界定比较成熟,清晰明确了学说具有组织属性,学说本原是“基本原理”,学说属于应用理论范畴,主要用于指导战争实践,并特别强调运用时应加以“判断”,以示与早期条令手册的不同。此后,美军1979年版《军语》也加以参照,修订学说概念为“军队或其组成部分为达成国家目标而指导其行动的基本原理。学说具有权威性,但是运用时需要加以判断。”10

美军和北约《军语》

至此,西方对学说概念的认识趋于一致:①学说具有组织性,是军队为达成国家或特定目标服务;②学说属于作战运用理论,本原是“基本原理”,用于指导战争实践;③学说基于“现有能力”(extantcapability)11,需要不断更新发展;④学说是“官方建议”(official advice)12,不是“指令”,更不是“固定规则”(fixed rules),不能教条化(dogma),运用时应加以“判断”。大多学说出版物在开篇中均强调, “本出版物无意限制指挥官的权力,使其不能以指挥官认为最合适的方式组织部队和执行任务”,那种认为“学说是条令且必须服从,是错误的”。

遗憾的是,目前我们中许多人仍对学说认识存在重大偏差,究其原因主要是在对学说概念界定表述的翻译存在偏差和错误:

一是错将doctrine译为“条令”。条令与学说具有不同性质,条令强调的是法规性,是“以命令形式颁布的规范军队作战行动和各级组织、各类人员共同行为准则的军事法规”,具有规范性和强制性,必须坚决贯彻执行。而学说则属于理论范畴,是在战争与军事领域开展科学研究基础上形成的理论体系,学说的本原是“基本原理”,旨在为战争实践提供理论指导,强调的是理解性运用。同时,学说是“官方建议”,具有权威性,但不具有规范性和强制性,实践中需要加以判断。

二是错将学说概念界定表述中的principle译为“原则”。principle和doctrine属于强关联词汇,都含有一种理论对实践指导意涵,即在复杂战争实施中寻求针对性理论原理解决方案,翻译时应一并思忖。因此,principle应翻译为“原理”,这也是学说的本原,属于核心关键词汇。“原理”与学说的理论属性和战役原理的核心主导保持了一致,是最准确翻译。当然,学说作为一个异构复杂体,principle在一些特殊语境下也译为“原则”,如Principles of War就应译为“战争原则”,其反映的是一种战略层级哲理,具有普遍适用性。可见,principle翻译为中文时较为复杂,必须具体问题具体分析。

上述两处重大翻译偏差和错误,造成了极大的思想混乱,严重模糊了对学说的认知,致使许多人不清楚学说就是官方作战指导理论,将“条令”与“学说”相混淆,错误地将学说本原认定为“原则”。当然,如果这种现象长此以往,很可能会导致积重难返,后果和影响将十分严重,因此应给予澄清和纠正。

范式转换:学说出版物体系建立(20世纪80、90年代)

长期以来,西方特别是美军一直没有承认战争的战役级,因此也不存在官方“战役学说”(operational doctrine)。20世纪70年代,前苏联在欧洲军事力量数量的优势,以及中东战争中以色列军队的良好表现,促使美陆军开启了一场反省越战失败教训,以及应对前苏联军事威胁的大讨论。讨论中,美军承认在越南打了一场“战术成功战略失败”的战争,而这很大程度上归咎于“残缺学说”(faulty doctrine)。美军认为,以战术和技术为主体的战术条令手册不利指挥官树立全局观,自然难以形成上下合力,不能将战场形势与国家政策及战略战役紧密联系在一起,更不能将战术成功有效转化为战略战役胜利,存在很大的盲目性和局限性。

1973年3月,美陆军成立“训练和理论司令部”,在首任司令威廉·德普伊(William E. DePuy)领导下,开启了一场影响深远的训练改革,即一场轰轰烈烈的“学说文艺复兴” 运动。德普伊最初试图建立的是“一个拱型作战概念”,将所有战术、装备和训练等要素关联成一个整体,构筑起学说层级结构(hierarchy)。德普伊采用的方法就是撰写一部全新的FM100-5《作战》手册,将其设计为基于威胁指向的“作战概念”,而不再是“普遍通用”的规则汇编 。换言之,德普伊试图针对欧洲战场面对的威胁和挑战,提出战法原理上的解决方案,即作战概念。与传统基于经验得出普遍性规则的条令手册不同,这既是一种基于现实问题导向的理论创新,也是一次认识论方法论的改变,最终结果就是战争战役层级的确认及战役法创立。

1976年,德普伊领导撰写的FM100-5《作战》手册颁布,成为陆军越战后改革的首批成果。该手册创新性变化包括:一是提出“积极防御”方针,以解决欧洲战场兵力数量相对处于劣势的难题,因此该手册也被称为“陆军的积极防御学说”;二是手册叙事方式不再是以条文法规汇编形式出现,而是以针对欧洲战场场景设计的章节叙事,整体性描述战役层级战法原理的解决方案;三是学说内容首次超出战术层级范畴,如“积极防御”方针本身就是一个战役层级概念。基于以上重大变化,1976年版《作战》手册封面也删除了“条令”(regulation)定性标示,此后作战手册逐渐明确为学说出版物,标志着从“条令”向“学说”的转变。

当然,以上三点变化也更进一步引起广泛且深入讨论,如手册不符合美军崇尚进攻的传统文化以及缺少战役法理论支撑等,而这些都成为后续争论焦点。针对现实性威胁开发作战概念,系统地描述“如何战斗”(how to fight),更多地展现的是一场认识论方法论的变革,直接导出1982、1986年两版《作战》中的“空地一体战”作战概念的提出,以及战役法原理的确立,推动了后续战略战役学说出版物创新并颁布。至此,美军完整学说体系得以建立。

威廉·德普伊与FM100-5《作战》(1976)手册

与传统普遍性法规条文叙事方式不同,新的基于威胁场景的章节叙事吸引了更多相关方加入讨论,而这种开放性讨论则进一步启发了各种新观点的不断涌现,由此演变为一场“美国军事思想史上时间最长、最引人入胜且最有创造性的学术大讨论”,推动了作战指导理论的创新发展,实现了作战指导理论由“条令”向“学说”的范式转换(paradigm shift)。

1982、1986年版FM100-5《作战》手册

在美陆军改革引领下,美军参联会和各军种,以及北约各国军队也纷纷创新性颁布首部战略战役学说出版物,由此形成战略、战役和战术出版物构成的学说层级架构(doctrine hierarchy)。其中,战略学说呈现为“哲理”特质,具有组织性和政治性,体现了战争是政治继续的理念;战役学说呈现为“原理”特质,重点描述战役层级战法原理概念,如美军“空地一体战”“全维机动战”等战役概念,并成为学说核心主导层级;而战术学说则呈现“操作”特质,具体到“战术、流程和技术”,具有规范性。特别强调指出,学说体系是以战役学说为核心主导的新范式,内涵取向也以“基本原理”为基准定调,而这与早期条令式战术学说存在重大区别。

范式演进:学说建设信息化转型

进入21世纪,西方学说步入信息化转型建设期,特别是在近年人工智能等新技术加速发展的催生下,更呈现出了一种加速迭代发展的趋势。

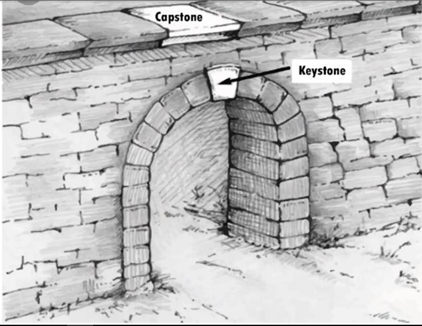

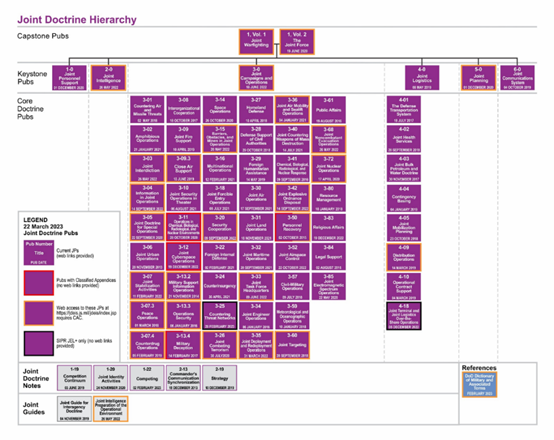

一是体系结构进一步突出作战指导理论主线,将一些非作战领域或重复性内容剥离出学说出版物主体,如JP1-01《联合学说开发系统》(2001)和JP1-02《军语》(2016)等已被剥离。但目前学说总体三层架构没有大的变化,最高为战略学说出版物,也称“压顶石”(capstone)出版物,着重从战略战役层级阐述组织宗旨定位、为谁而战和如何而战等哲理,重在与军事战略的“衔接”;第二层级为战役学说出版物,也称“拱顶石”(keystone)出版物,重点描述战役层级战法原理,是体系核心主体,起到承上启下的核心作用,重在“运用”。

图示-:压顶石和拱顶石示意15

第三层为战术学说出版物,也称“战术、技术和流程”出版物,主要阐述更为详细的操作规范(rule),具有指令性、操作性和法规性,重在“执行”。

美军联合出版物体系结构

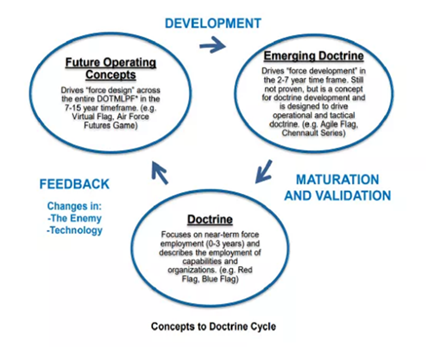

二是开发更具有前倾性,即学说内容较以往更多地源自于作战概念的转进。一般认为,学说发展是一个涵盖多个层面的复杂过程,受到历史、文化、技术、战争经验等多种因素的影响,大致可归纳为四种主要来源,即过往经验、军事战略、作战概念和新兴技术等。“过往经验”是20世纪中期以前的主要源泉,学说许多内容都是从过往战争经验总结而得。而今,随着信息化、智能化快速发展,学说从未来作战概念转进生成逐渐成为主导趋势。

西方认为,从作战概念转进到学说大致分为三步:首先,创新性构建面向未来7-15年的作战概念;其次,通过对作战概念的进一步开发,形成面向未来2-7年的新兴学说;最终,经过成熟且严谨验证,成为满足当前0-3年作战需求的学说,完成从“概念”到“学说”周期转进(见图)。

从“概念”到“学说”周期示意

特别值得关注的是,随着近年人工智能等新兴技术加速融入部队备战打仗,西方军队作战概念转进为学说的周期有大大缩短的趋势。例如,美军2020年才正式启动《联合作战概念》1.0版开发,但利用人工智能技术仅用时3年就完成三次迭代发展,并于2023年8月颁布经3.0版作战概念转进的JP1《联合作战》(Joint Warfighting)学说出版物,即仅用3年多时间就完成了一轮“从概念到学说”开发过程。美军宣称,下一步将用2年时间完成对下位“拱顶石”和核心学说出版物的对标修订。美军强调,此轮学说开发,标志着作战指导理论实现了“一次与众不同的范式转变”,即从信息化向智能化的理论范式转换。

三是更加充分发挥学说基础性、主导性功能运用。学说出版物体系是复杂异构体,是分析过往经验、指导当下作战和洞察未来挑战的重要工具。西方认为,学说不仅可以指导当下作战,而且将训练、演习和教育等实战化地粘合在一起,并塑造组织、装备和保障的方式,支撑国家安全政策和战略的贯彻和执行,为应对不确定未来提供一套共同的理解。目前学说主要功能包括:①作战指南,学说是作战筹划及实施的思考指南,“起到思考和实施作战起点的作用”16,具体表现为:“提供一致的作战洞察力”;以最佳方法指导部队实施作战,提高作战的有效性;作为一种分析研究以往经验的手段;建立一个共同的参考框架和作战应用领域专业用语,提供统一行动的共同知识体系等。②教育演训,学说为部队作战训练和演习提供“基线”(baseline)。依据学说建立的基线,指挥官和参谋可以进一步开发训练和演习的规范,明确的共同语言和任务清单,进一步开发使命任务清单,反过来影响并促进学说出版物修订和开发。同时,学说可为整个军事职业教育提供教材,即“教育基于学说”。③科研基础,学说是研究未来作战的起点和工具,可为作战概念研究的组织、构建、模拟和仿真等开发活动提供基础,也是评估作战概念的基准依靠和工具。④能力告知,既包括对国家和军队等内部相关部门,也包括对外的宣传、合作和威慑等,具有一定开放性。

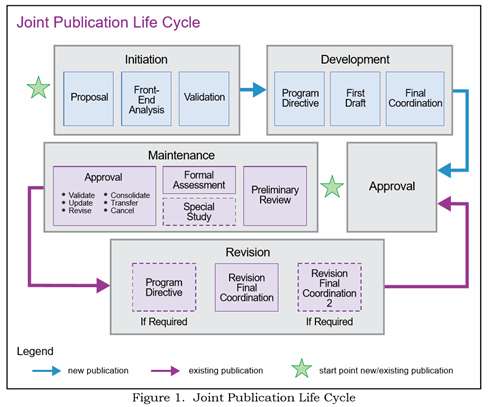

四是开发管理更趋制度化、精准化。西方认为,学说开发是一项涉及多重因素的作战理论创新活动,统帅机关均应给予高度重视,指挥官则应具有“学者型军人”(soldier-scholar)特质素养,亲自参与学说编撰和讨论。同时,要加大相关信息和智能技术手段运用,适时出台相关政策法规,科学规范流程方法,提高学说开发管理效率。如美参联会于2004-2020年间先后8次修订CJCSI《联合学说开发系统》指导性文件,及时调整相关政策法规,加强政策层面管理指导。

图示-:美军联合学说开发管理流程示意图17

主要做法:一是尽可能保持一定的开放度,以利于形成智慧型组织环境,达成集智效果;二是要运用多种工具手段,多视角、多层级协同开发;三是坚持流程管理,开发应明确时限和要求;四是坚持“自上而下”原则,将开发重点置于战役层级出版物。

综上所述,西方已经将学说作为认知领域基础性、关键性建设内容,是部队作战能力的重要组成部分。当然,学说实际运用仍是一个复杂过程,受文化、可靠性和权限等因素影响较大,美军实际战绩败多胜少,也许会使人们更冷静、客观地审视学说的可能效果。

结 语

学说是西方社会特有产物,蕴含了西方文化特别是基督教文化传统,崇尚进攻、痴迷技术、炫耀武力和宣扬信仰等特质明显,旨在服务于“美国式战争”“英国式战争”等作战模式。作为一种经过300多年演进发展的理论,学说确有一些可取之处,如系统性、严谨性、开放性和创新性等,但也存在许多自身难以克服的短板弱项,我们应辩证看待、认真分析。更重要的是,通过对学说的分析研究,我们可以认识对手,特别是判断对手可能的行动,为战胜对手的提供决策参考。

战争属于复杂系统,具有不确定性,认识和把握应基于“理论”,而不是“原则”。随着战争涉及因素日益广泛庞杂且互动节奏不断加快,集军民智慧建立权威作战指导理论的重要性和紧迫性也日益突显,迫切需要决策高层给予高度重视,“亲抓共管”,创建具有我军特色的作战指导理论体系,并在实践中不断完善,形成良性迭代发展局面,为造就“智勇双全”的新型军事指挥人才,打赢未来智能化战争提供坚强保证。

【1】Developing Joint Doctrine Handbook (4th edition), UK Ministry of Defence: The Development, Concepts and Doctrine Centre , November 2013, p. 1-1

【2】Army Doctrine Publication No. 1-01, DOCTRINE PRIMER, Headquarters Department of the Army Washington, DC, 31 July 2019, P. v.

【3】A PRIMER ON DOCTRINE, CURTIS E. LEMAY CENTER FOR DOCTRINE DEVELOPMENT AND EDUCATION, p. 3.

【4】We Have Been Here Before: The Evolution of the Doctrine of Decentralised Command in the British Army 1905-1989, p.9.

【5】Clausewitz, Carl von, ON WAR, Edited and Translated by MICHAEL HOWARD and PETER PARET: Princeton University Press, 1984.

【6】Corbett, Julian S., Some Principles of Maritime Strategy, London, 1911.

【7】Dictionary of United States Military Terms (Washington, D. C.: Joint Chiefs of Staff, June 1948).

【8】Dictionary of Military and Naval Quotations, United States Naval Institute Press, 1966.

【9】北约《军语》,AAP-06(2021) - NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH), P. 44.

【10】美军《军语》,2016年版,第71页。

【11】CJCSI 5120.02E, JOINT DOCTRINE DEVELOPMENT SYSTEM, 6 November 2020, p. A-1.

【12】CJCSI 5120.02E, JOINT DOCTRINE DEVELOPMENT SYSTEM, 6 November 2020, p. A-1.

【13】Dr. Aaron P. Jackson, The Roots of Military Doctrine: Change and Continuity in Understanding the Practice of Warfare, Fort Leavenworth, Kansas: US Army Combined Arms Center, p. 19.

【14】Paul H. Herbert, Deciding What Has to Be Done: General William E. DePuy and the 1976 Edition of FM 100-5, Operations, U.S. Army Command and General Staff College, Combat Studies Institute, July 1988, P. 1.

【15】F.H.M.J. Gubbels, NATO Doctrine Article Reviewed, 2020, p. 194.

【16】ADP 1-01, DOCTRINE PRIMER, 31 July 2019, p. 1-2.

【17】CJCSM 5120.01B, JOINT DOCTRINE DEVELOPMENT PROCESS, 6 November 2020 P. B-2.

声明:本文来自知远战略与防务研究所,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。